2017/10/27 義工室開示分享─

以「五觀」過修行生活

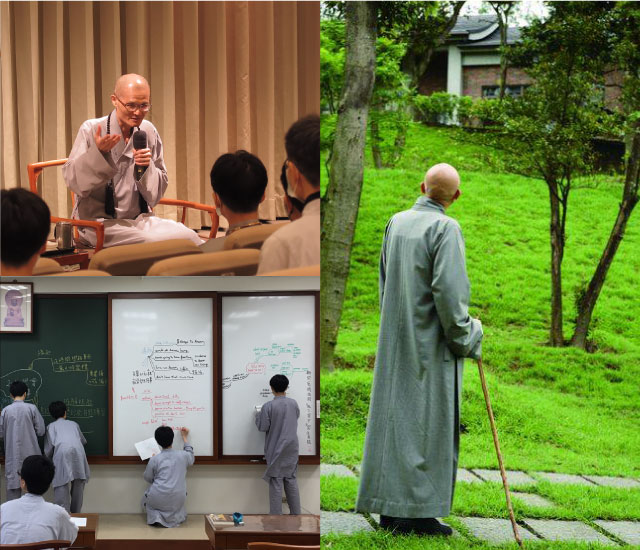

演復法師

以前最常和別人打招呼的方式,會問「呷飽沒」。

在靠天吃飯的農業社會裡,問他人「吃飽了沒有」的這件事,意味著關心對方身體還好嗎?家裡還好嗎?

有一次在路上遇到一位法師,開口的第一句話:「道業精進否?少煩少惱否?」

令人反思,在道場我們要如何彼此關懷,關心對方的健康,似乎已不只是身體、這個生命,也包括對方的慧命。

最近有法師問:「為什麼問我『吃飯』沒?而不問『用齋』了嗎?」

請問在場的大眾:「吃飯」和「用齋」一樣嗎?

為什麼我們不叫「飯館」而名為「齋堂」呢?

因為法師的這個提問,更進一步的體驗其中的差別。

如果有到過二齋的人,會看到台上掛著「五觀堂」。

所謂的「堂」是什麼?廣義的來說「五堂功課」並不僅止於早晚課誦,而是在任何時空用功,把當下的環境當成修行的道場,「齋堂」也是殿堂。

不論用齋的形式是自助式,還是類似菩薩戒有行堂為我們打飯菜,都是「過堂」。

曾聽過一個很有畫面的比喻,所謂的「過」,就好比走進樹林裡,葉片飄落卻不沾黏在身上。

如果今天看到喜歡吃的飯菜,你的心被這些黏住了,就沒有「過」了。

要如何「過」,需要方法,「食存五觀」就是幫助我們在用齋時用功的方法。

計功多少,量彼來處:「功」是誰的功?很多人都認為是自己的功德。「功」不只是「功德」,也代表著「工」。我們不是農夫,不用耕種,卻可以獲取這片土地的滋養。我們不在大寮,沒有煮飯,卻有這碗米飯來到我們面前。這個時候,手捧著這碗飯,心裡真是感恩。非常珍惜與每口飯菜的一期一會,細細的體驗,它就是五星級的。

忖己德行,全缺應供:「應供」是佛的名號之一。我們不是佛,也不是阿羅漢,但今天因為菩薩們對於三寶的恭敬心,對於這個照顧大眾慧命道場的護持,而讓投入護持三寶行列中的我們,同受照顧。

防心離過,貪等為宗:若知道「過患」,還會這麼做嗎?知道吃太飽了,還要吃嗎?明知道這個食物不適合自己,還要吃嗎?這個「知道過患」,並不只是單指吃的這件事而已,而是在看到外境的當下,覺照內心的反應。面對喜歡的東西,就生「貪」,想要的要不到,就生「瞋」,根本不知道自己一直在要跟不要,就是「癡」。這些外境,都是考卷,在測驗我們「過」了沒有。

正事良藥,為療形枯:吃飯,在道場的概念是服「藥」。如果是「藥」,你會多吃嗎?你會呼朋引伴來吃藥嗎?若在用齋的過程中用心,吃的東西才容易消化,所照顧的不只是這個身體,也因為這份感恩的心,滋潤了心理。

為成道故,方受此食:為了成就修行的「道業」,這個身體是「道器」。照顧它,不是為了貪愛它,而是為了繼續走這條修行的路。

「五觀」不只是用在過堂中,行、住、坐、臥也都能如此意念。

就像我們現在正坐在木椅上,想到「計功多少,量彼來處」。也好比每次走路時,就會想到這裡的每一磚、一瓦,都來之不易,是多少菩薩們護持三寶的心念,延續、鋪設而成的?「忖己德行,全缺應供」,我們沒有參與建設,卻能夠在此修行,全是因為菩薩們相信這個道場照顧著眾人的慧命。

今天和大家分享「五觀」,祝福大家可試著用在生活中,

道業增長,阿彌陀佛。