Teachings

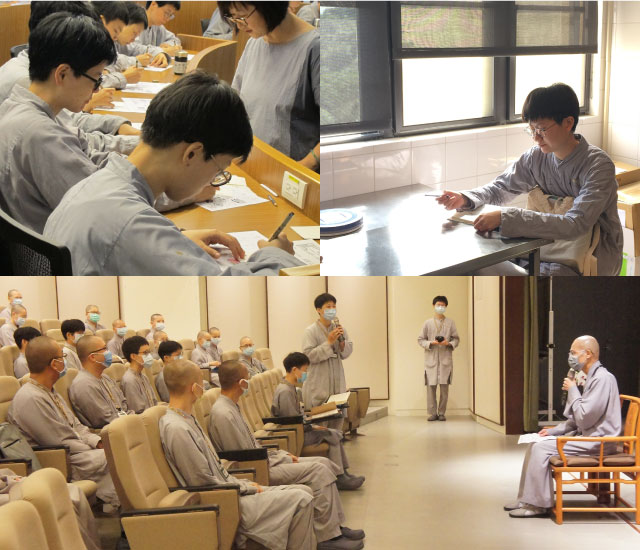

【2020】教務專題曾堯民老師「時移世異:從歷史中看佛教的抉擇與變化」上課心得 演保

佛教與社會的交織作用

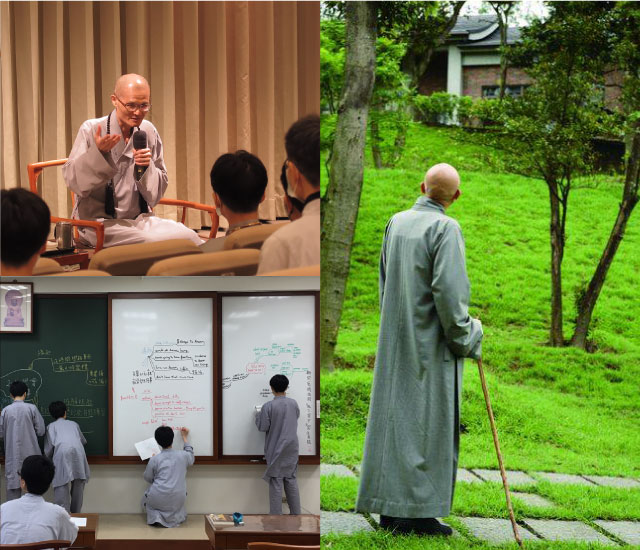

聽了曾堯民教授的「時移世異:從歷史中看佛教的抉擇與變化」講座,内心頗爲感動。不禁躬自反思,對於釋迦文佛的中心思想以及律制精神的了解有多深,才有可能彈性地調整不合時宜的觀念與作法,以面對更迭的時局及不安的人心。

從歷史的角度,印度與中國並列於四大古文明,彼此都有各自的語言文化、風俗習慣,不難想像當初教法傳入東土時所經歷的磨合過程。大家都知道,學習佛陀並不需要變成印度人,例如:裸露右肩、乞食、蹲著吃飯、赤脚等等。因此,正確地理解佛陀的本懷,才能契理契機地推動世界净化。

在生活上著重戒律的根本精神,不拘滯於條文的呆板死守,在思想上接通佛陀的根本教義,活用於時代的文化領域。《戒律學綱要》

在這個基礎上,我嘗試以自己的角度整理這幾道討論了幾百年的問題:

- 儒家説的「君君臣臣父父子子」,與封建王朝並無抵觸。而印度的婆羅門至上,刹帝利次之的觀念正好相反。無可避免的,沙門與執政者的關係不斷地被端上歷史舞臺討論,到底和尚禮拜君主適不適合、方外之人在王權之内還是之上? 以古鑑今 ,出家人與政治家之間的關係與距離都應該考慮再三。

- 中國傳統思想中的「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也」(剃髮問題)、「不孝有三,無後為大」(離慾清净)、孝養問題、祭祀問題等。其實,出家前必須徵詢父母的意見,所以除祭祀之外,其它三項就像配套一併接受。而祭祀應當同理經懺佛事,是基於民情的現實需求所發展出來的,而且歷久不衰。

- 在戰禍連年的時代,納稅及勞動人口(出家人和佃奴)、貴金屬(銅像及銅錢)、土地(寺院田產)等短缺的情況下,無論君王是否爲佛教徒,面對財政困境,都會有於公於私的兩面性,只不過採取的手段或有不同。以激烈的「廢佛」抑或是以較爲柔和的「沙汰」來解決財政危機。

高僧大德都生長在動蕩不安的年代,能不能隨時隨處安心才是修行的重點。如果只考慮個人的安全舒適或是躲到深山裡靜修,佛法早就斷送了。以鳩摩羅什爲例,明知對己不利,仍然堅持東傳大法,這就是菩薩道的體現。「奉獻就是修行,安心就是成就」,傳承並分享佛陀的教誨是我們的責任。