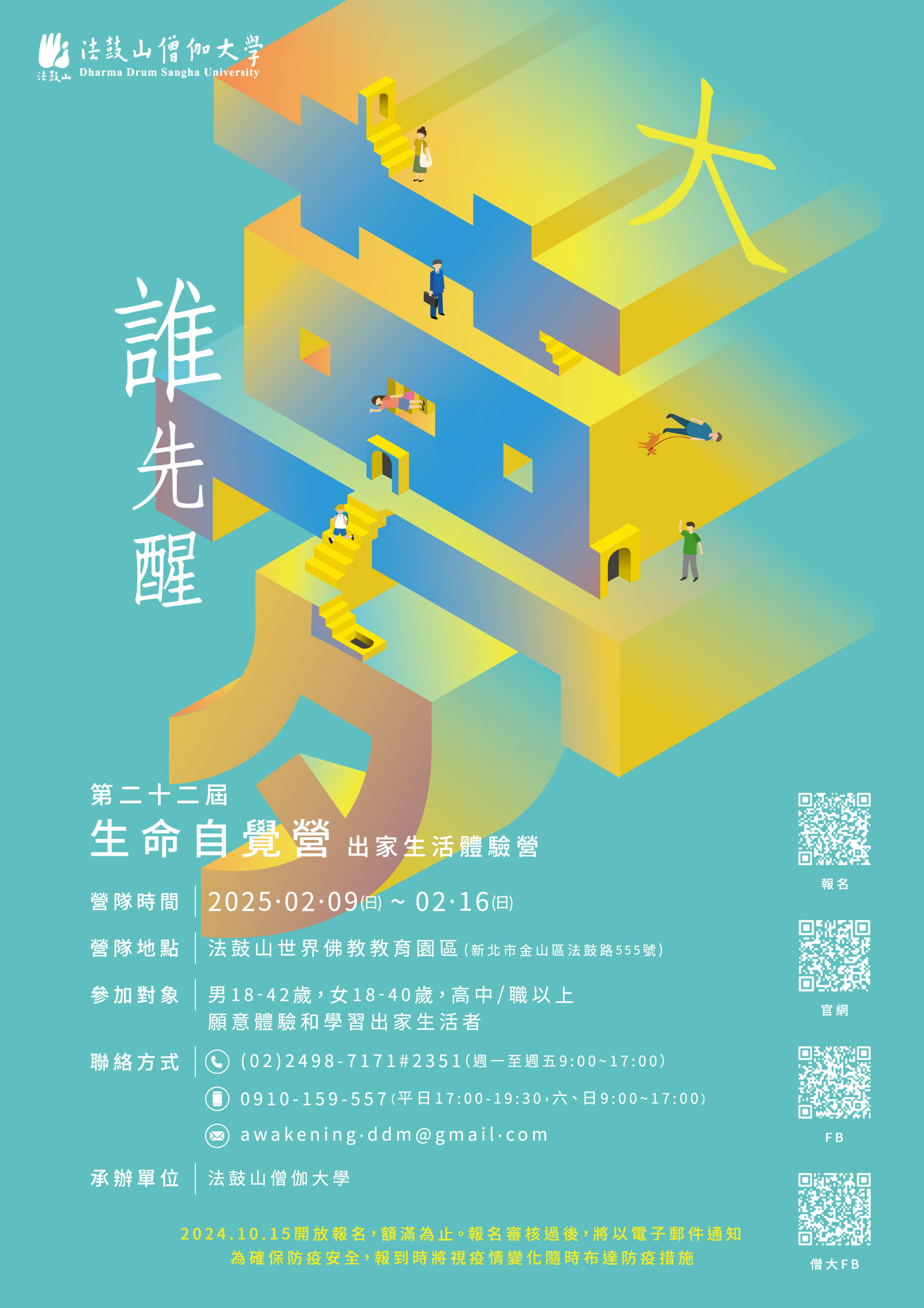

◎女眾第七組 寬宥菩薩

還好,對於很多人而言相當困難的穿袍搭衣,對我來說反而是一種轉移注意力的良藥。感謝第一次幫我穿上海青的寬豁菩薩,讓我不至於完全無從下手。穿袍搭衣實在是相當複雜,但看著不只是我捧著縵衣一動不敢動,所有第七組組員菩薩們也都緊張的看著常培法師變魔術般的把縵衣搭上又收整齊,一臉不可思議的驚訝貌,我終於有了我不是孤單的安慰感。在練習穿袍搭縵衣的過程中,雖然困難重重,但我也總算有融入活動的感覺了,很感恩大家的幫忙,我最後也成功學會了搭縵衣。

「誰要跟你小組討論,當然是去練習搭縵衣啊!」大家這麼調笑著。

前三天,我們幾乎都在為了受戒而大量的練習演禮。沒有練習過跪拜的我,實在是跪到頭腦充血,頭暈腦脹,但也在過程中,隨著梵唄念佛,逐漸沉澱了下來,調整速度直到整組同心同步,也就開始拋下很多的自我。

法師說,即使做不到三番觀想,只要看清楚、唸明白,也能順利完成受戒。

往昔所造諸惡業,皆由無始貪瞋癡,

從身語意之所生,今對佛前盡懺悔。

於是,皈依佛、皈依法、皈依僧,完成正授,守了八戒行者戒,我正式開始了出家體驗。

在這八天七夜中,對我而言最重要的是對於戒律的改觀。我本就很喜歡佛學應無所住的人生觀,曾經我對於生活的焦慮、對於轉瞬即逝的成就與一切外物,都有著我到底為何而努力的疑問,我能留下甚麼,好像甚麼都留不下,我反覆的思考著我經歷的一切,而佛學重於自身的觀察感受與體驗,無意間讓我放下了對於外物的觀想,開始對內自我梳理,原來一切都是因緣體驗。可至始至終,我一直把佛學當成一門學科,一種哲學與知識,佛學於我,竟然也算是一種外物。直到接觸到法源法師講授的「說戒」,一條條的戒律,以及其淵源由來,既有規整條理的紀錄,也有有趣的六群比丘、比丘尼的故事,也看見了時代流轉,戒律的彈性與人性,我開始思考戒律與我融合的可能性。

可它終歸聽起來嚴肅,甚至讓人感到嚴厲。幸而,常培法師在小組時間跟我們討論的過程中,讓我跨過了那個我以為很高的守戒門檻。

有戒可犯是菩薩。

多守一分戒,就多一分功德。

比起犯戒的讓人遲疑,從守戒的角度談論戒律,一切都讓人欣喜了起來。我豁然開朗,對於佛的慈悲與愛,又有了新的理解與感動。

也忍不住期待開始閱讀《戒律學綱要》的那一天。

(還是得先把結緣書都讀完,笑。)

隨著自覺營一分一秒的過去,各位法師的課都成了一行一行的筆記,像是餵養我心中種子的養分,等著我去深究與施肥;

普請的路上,拿著掃把、戴著斗笠、穿著雨衣,把被雨水浸濕的葉子仔細的掃成一堆,思緒也被掃成了一堆,安靜的與落葉一起修行;

跟著梵唄唱頌,敲著引磬跟木魚,透過聲音修行,接引與音聲相應的眾生;

在黑夜凌晨,和淅瀝嘩啦的雨一起朝山,一路向上禮拜,只覺路被雨洗的乾淨,雨聲與南無觀世音菩薩的佛號相應,聲聲句句,如佛相伴。回到廊下進行朝課,雙手合十,而手上的雨水漸乾,指尖微皺,如浸冷泉後的舒服與清涼,當下覺得,幸而有雨伴我朝山。

聖嚴師父說,要學會發大願。發一個利益眾生的大願,成為一位有大願力的行者。

一時之間做不到很正常,可發了這個願,就會帶給你方向與力量。

隨著叩鐘擊鼓,願

干戈永息,爭戰不起;

相敬相助,人間淨土。

聖嚴師父說,學佛的人要有威儀,

要記得慈悲喜捨、行住坐臥、語默動靜;

要有出離心、菩提心。

對於自覺營,越接近營末,越不敢有過多的想像,但帶著空白的心而來,對於我這位佛學小白而言,或許是最好的心情。在資訊豐富的時代裡,我甚至開始說服自己單純是來戒一週的手機,其餘的期待與不安也都慢慢放下。但也因為如此,當我發現有許多參與者是認真思考成為出家眾的未來,看見許多人珍重的討論著,我的心深深的被撼動,也忍不住想像剃髮刀撫過我的頭頂,會是怎樣的悸動。

是日已過,命亦隨減。

捨戒典禮已成,我感動的一蹋糊塗,

出家的寬宥留在了那八天七夜的自覺營裡,

我完成了屬於我的大學畢業旅行,卻開啟了永不畢業的學佛之旅,

持了三皈五戒的我,準備好要下山了。

感恩這幾天裡,一同起板排班、一起用齋出坡的寬馨、寬亷、寬豁、演淨、演希、寬平、寬田、寬欣、寬誠、寬玲、寬義菩薩,以及用心照顧我們的常培法師、演雅法師,每一位成就自覺營的法師們,所有參與第二十二屆生命自覺營的菩薩、義工菩薩們。

我很感恩,可以守著五條戒,陪我一起下山面對所有的體驗。