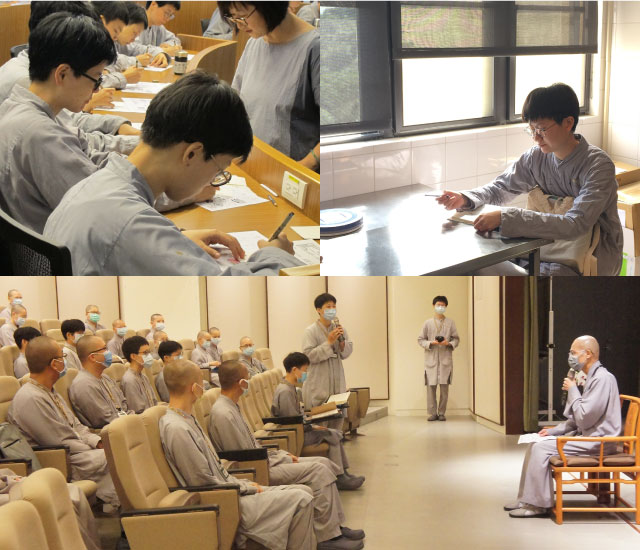

一種學習,一種體驗,一股消歸自心的行願

第一屆禪學系學僧◎釋常護

.png)

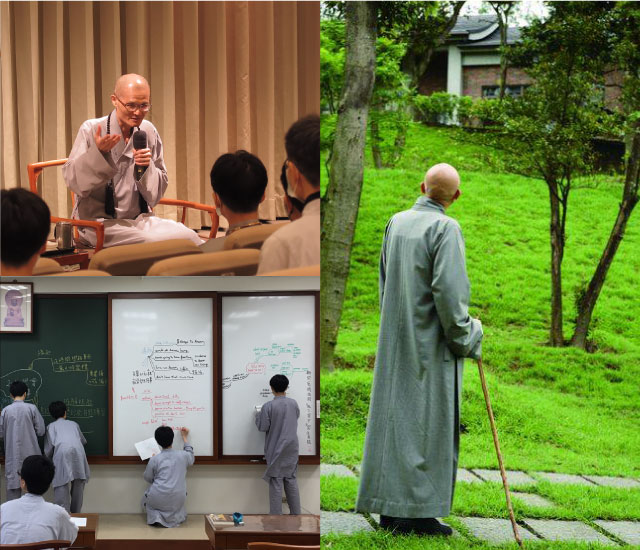

猶記在2005年開山前,聖嚴師父指示成立禪學系時,是一個很吸引人的動力,原本已就讀佛學系二、三年級的同學,與剛發心要進僧大就讀的一群同學們,熱烈的準備參與禪學系的首次甄試。筆試分為學科與術科,令我印象深刻的術科考試是進到禪堂打禪七,那是我首次發現禪修是包含在蒲團之外,而是要隨時隨地用方法的震撼。 放榜後我們的這一班的同學有醫師、空服員、警察、設計師、超級業務員、復健師等二十多位成員,當一同上課時,總能因不同的視角而延伸出多元的話題,真是熱鬧非凡。經過一年後,僧大的老師們發現這一個由轉學生與新生所組成的班級,雖非「烏合之眾」,但新舊生之間對基本佛法課程的認知有不少的差異,所以我們又從一而分為三班,而學院也為了滿足同一班級、不同年級的課程,而耗費許多心神。課程舉凡容易讓人著迷的超心理學到精神醫學,以及佛學、醫學、心理學、保健學等,還有白銀老師的正音班等堂堂令人驚喜的課程,其實不會輸給霍格華茲魔法學院。 在課堂上的學習之外,另外一種完全不同的學習型態是禪七的修行,除了自身對方法的投入,還有帶領禪七的學習,那真是一門開廣的大學堂,有的總護法師很細膩的提醒細節,有的總護法師是簡單俐落的指導,有的總護法師是經常讓禪眾有拜佛的練習。記得有一次,某位學富五車、汗牛充棟的法師來前帶領禪期,每一次的上下坐,法師都很詳細的說明解說修行的觀念,結果圓滿日的的分享,我不由自主地說出:「我好想叫您一聲『媽』。」對於當時的魯莽,真是慚愧。 隨著禪期次數的增加,學習的視角逐漸擴大到禪眾的身上,從規矩的執行與修行氛圍的掌握,讓自己漸能體會到護七才是最好的修心,因為當自己能夠真正排除個人的成見而全心的投入照顧禪眾時,正恰好能與禪門的「無」相應。在聖嚴師父捨報一年後的禪期,自己在沒有預設立場的情況下,對禪眾進行逼拶,經行時對禪眾的一聲大喝之後,話頭凝聚的力量瞬而包圍在自己身上,那種感覺,比起自己當禪眾時苦參多時的體驗還要深刻。雖然對禪修開始有了丁點的體驗,但最珍貴的,是時時有老師在旁觀照著,當自己對禪期的帶領稍有順意之時,筆直而犀利的訓誡隨之在耳邊響起,「你都開始要當祖師了!」這一句話立即讓我的傲慢消失於無形。 在總護的學習之外,更進階的課程是小參的見習。通常分為三大類,一者是初學禪坐的菩薩,對於痠麻痛癢的難耐與放方法的掌握;二者是禪眾身心經歷禪修環境的安定之後,當他們沒有繼續回到方法時,會把以往的經歷背景,一股腦地在小參時間分享,這時如何把他們帶回方法上,也考驗著我們的智慧與耐心;第三種則是一開始就已抱著心中的問題進來禪堂,所提出的多半是他們在生命過程實際所遇到的種種狀況,這時我不禁體會到眾生的苦,而讓我更欽佩的是高明的小參老師,能夠在簡短的一問一答之中讓禪眾發現煩惱真實能夠消歸自心,破涕為笑的離開小參室。當然偶爾也會有信心滿滿來求印證的禪眾,然而所有的禪眾,都是教導我成長、精進的菩薩。 禪堂的學習有時候如春天的微風,柔和而帶有草香,有時又如秋天的暴雨,但那都是一種練習體驗無常的機會,在歷經二年的佛學系與四年的禪學系之後,成為禪學系首屆的畢業生,因前往歐美協助禪修帶領,所以沒有經過任何的培訓與領執儀式,我就留在禪堂繼續服務,那又是一番新的天地,對於人、事、物的部分,都需要持續的歷練。 第一個面臨的挑戰,是厚實的木地板在重新磨光上漆之後,發現了蟲孔,這當初規劃要用上百年的木地板,在使用六年之後發現了四個蟲蛀的洞,幸好幾經詳細的研究與觀察之後,發現那是舊有的蟲孔,這個過程,又讓我對建築與植物有更進一步的接觸。而隨著不同總護法師上場,也發現原有音響設備的不足,發現不足,就盡量改善,所以我進一步的涉略了音響的領域。隨之而來的屋頂漏水、辦公室潮濕、木階梯白蟻、經行步道坍塌、天花板鼠患、環控系統老舊、地下室積水……等問題,這接二連三的因緣,都是學生身份不會經手的。然而,最艱辛的挑戰,是來自於人的因緣,有的人看似莊嚴,卻少慈悲,有的人善於分析,卻無行動,有的人口上說禪,手裡卻還抓著;面對人的事情,向來是我不喜面對的,但那卻如同建築設備的修護,成為了必要項目,然而當我把視野聚焦在眾生本具的習氣上時,卻忘了檢討自己,也是在習氣裡輪迴的人。 領執之後,是雖忙碌,自己卻沒有學會調配的藝術,當我看到一句老法師說的話:「佛法若能真通達,世法亦即無障礙。」那正是與「忙人時間最多,勤勞健康最好。」前呼後應,而我忙了這麼久,哪一些事是為佛法?哪一些事是為煩惱?細細審思,八九不離十是煩惱,毛髮皮屑許為佛法,我在忙什麼?然而這一個省思,很快又被習氣洪流所捲沒。 上月從印尼返國後,前往拜訪果如法師時,法師在親切的閒談之中順口一句:「為什麼在佛陀親臨的時代,還會有這麼多的戰亂與諸如阿闍世拭父的事件,佛法無用乎?」這對我著實是一種震撼,我腦中讀過的經典開始湧起,是啊!以當時佛陀與諸大阿羅漢住世之時,合和的僧團被提婆達多以新戒所分裂,雖然玄復合和,但那代表著如果我們暫處一個沒有是非的環境,而恰好心中無特別煩惱時,並不代表自己有降伏煩惱的功夫,那不過是煩惱還沒找上門而已。 回到禪堂後,這個問題確實開始圍繞著我。接著在中秋節凌晨,電話的一端傳來俗家表姊捨報的消息,我平靜的前往處理,當助念圓滿,上身微溫,面略微笑。協助整個佛事圓滿之後,我面對著一個問題,如果臨終之人沒有因緣一心不亂念佛,那麼散心助念的人就能讓往生者往生淨土否?那問題背後的動機,是在提醒自己,人一生的修行,不能僅只放在臨終的佛號。而修行的過程,如果是修得,那麼會退,是正常;心中的希冀,假使是求得,那麼會退,亦正常,唯有「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦」的到達彼岸,空掉「空」的執著才能無畏煩惱、般若的「如」如來也!