小時候看過西方影集「霹靂遊俠」,對於主角和他的車搭檔解決問題,覺得很帥!對於「西方人」的刻板印象,就是「開放、隨興、享樂」;但當我踏上舊金山的土地,參與參訪的課程後,發現卻不盡然如此。

另外,在僧大的這三年期間,在參與講座聽到在西方佛法弘化片面的訊息,心裡也經常關心著這類的訊息。

直到有一天,輔導法師跟我們班說:「你們今年的暑假實習,要去美國舊金山道場。」我的反應是:「什麼!?居然要去美國了!?」心裡沒有太多期待和幻想,只是意想不到。

第一次難調難伏的時差

抵達舊金山的隔天,舊金山道場監院法師-常惺法師,為我們辦了一場「調時差camping」,到中加州的National Park,一者是藉由戶外禪幫助我們調時差,二者讓我們熟悉加州交通規則(輪流開車),三者和道場召委夫婦認識互動。

監院法師說:「要快速調好時差,就是要常去曬太陽,白天不能睡覺,硬撐著。之前有位法師來的時候,時差調了一個月,那時候我在忙,就是沒有強迫他到戶外去曬太陽。」

只要身體一不動,眼睛就自然闔上,被強迫調時差時,想要專心於事,又沒有清楚的腦袋,只好用體驗的方法,體驗想睡又不能睡的感覺,過程雖辛苦,但是時差幾乎都在一星期之內完全調整過來了。

道場的生活作息

舊金山的七、八月,早上五點天亮了,晚上八點半才全暗。我們每天早上6:30作英文版的禪修早課,常惺法師一個人打大罄和引罄,我們幫忙敲木魚,早課同時,另外兩個人要負責準備早齋,通常在7:10用早齋,我們準備的早齋有「西式」,也有「中式」,也有「中西合璧式」,有時候會有「非西非中式」,就像經典中「離四句絕百非」,在分析出世間的四種邏輯,就看我們當天會「創意」出什麼料理;曾經,昨夜吃不完的粥,隔天早上加上豆漿,變成豆漿粥;也有法師創意出聞所未聞的「九層塔沙拉」,這道菜我們平均分攤吃完了,讓監院法師感慨道:「師兄弟一場,為何要互相陷害呢?」當然,這是我們師兄弟互動間的玩笑話而已。

午齋,有菩薩會進大寮準備,我們只要完成上午的共修活動就可以吃午齋;直到下午5:30的藥石,我們會自己準備,通常是中式的。

.png)

九層塔沙拉

.png)

某天早齋

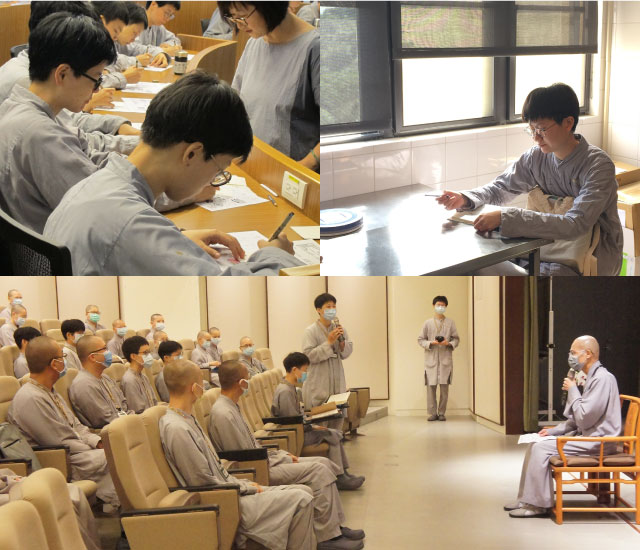

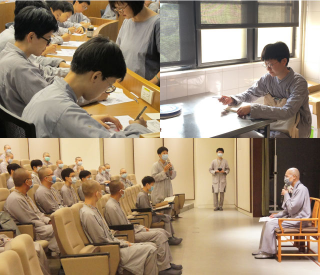

學僧的活動

道場知客處值班的義工菩薩,通常早上十點開始值班到下午三點,而道場的活動上午通常10:00開始,下午的活動也約三點半、最晚四點結束。每週一,監院法師已經排好參訪課程,主要是參訪一些在舊金山的禪修道場,和認識舊金山和矽谷文化,每周二上午則是有一堂英文課,主要讓我們認識美國人生活文化和價值觀,上課的老師會盡量使用英語,我們則是可以中文或英語和老師對答;我們學僧負責的活動類型有-禪坐共修、讀書會、大悲懺法會、水懺法會。

我負責周三上午的讀書會以及周四上午的禪坐共修,在與共修的義工菩薩互動時,得知監院法師有事知會隨實習法師的帶領,他們全程配合,令我感動的是,監院法師很慈悲的提醒菩薩們或許會帶領或開示得不是很好,但希望能給予我們學習成長的機會。雖然沒有戒長法師在一旁,但是,菩薩們有時也會慈悲的給予回饋和讚嘆。

禪坐共修的觀察和練習

舊金山道場的菩薩,在禪坐共修時,我觀察到有幾點,一、他們會坐滿一個小時,才下坐喝水洗手,即使是半小時一支香,也會連香。二、很多菩薩,一坐就不太動,似乎也很少昏沉;三、他們通常一到就會先坐在蒲團上不動了;四、舊金山的菩薩的特質,很聰明,也很會思考,表達上也很好。

禪坐共修,我把它當作一種帶領禪修的練習,也就是觀察禪眾身心狀況並給予適當地方式,因為觀察到這四個現象,我認為他們剛到就馬上坐下,在心還很粗之前,一但身體靜止不動,腦袋念頭太多,容易只是都在打妄念,又或者馬上昏沉,於是,提前到的人,先自然經行,經行到共修時間便開始做八式動禪,八式動禪結束,不管是拜佛或整理蒲團,也學繼程法師在今年結夏的作法,直接引導他們用方法做那些動作,把止靜用功和動中用功連貫起來,然後開示的時間從三十分鐘縮減到二十分鐘,讓他們多體驗方法,減少動腦思考。

讀書會陪伴心得

我負責的禪坐共修和讀書會都是上午的時段,參與的菩薩幾乎都是家庭主婦,或退休的工程師,我很享受在讀書會的過程中,原因是領讀的人很會領讀,他們熱烈的討論問題與分享經驗,領讀人最後會請我總結,或者用佛法的角度來看他們正在討論的問題,我很樂於這樣的進行方式,因為聽他們分享和討論,我也在學習他們的知識和經驗,而他們請我分享,我只要對於問題或主題分享佛法,可練習如何運用佛法來看這些問題和分享。

他們彼此分享彼此對於問題或經驗的看法,大多從一般世間的角度,而當我用佛法的角度來看這些問題和經驗時,可以感覺到他們有種豁然開朗的感覺。

所以,從中我領略到,在家菩薩們需要出家人的地方,不是出家人會很多技能或專業,而是透過正信佛法、智慧與慈悲,來引導他們轉換觀念,讓心更安定,生活更祥和。

.png)

參訪課程 -矽谷新創文化

- 矽谷起源的簡略史

從舊金山市到聖荷西市一帶,是著名的矽谷,原因這一帶有許多高科技公司,矽谷也吸引了世界各地的菁英人士來到矽谷工作,主要是因為矽谷旁有世界著名的名校史丹佛大學和柏克萊大學。

聽菩薩介紹,原本史丹佛大學一開始沒有那麼出名,後來某一任校長,覺得史丹佛大學擁有的地太大了,很多地方沒有用到,於是,把一些地捐給一些工業和科技產業公司,作為交換條件是,這些公司必須提供工作和實習的機會給史丹佛畢業的學生,從此,越來越多人才慕名而來,至今為止,聽說在矽谷的大公司,Google和Facebook也仍吸收史丹佛大學和柏克萊大學優秀的人才為他們公司工作。

這段故事讓我想起,聖嚴師父在創辦中華佛學研究所時候,一方面努力和嚴格的教學和訓練學生,另一方面,為了讓佛研所畢業的學生,在未來升學或是就業上有更好的出路,積極地和其他大學互動,為佛研所學生爭取好的福利,同時,其實也要看佛研所學生的努力和表現是否夠好。所以,在辦學上,是否有好的人才進來就讀,許多現實的面向,也需要考慮和周全的。

- 矽谷創投文化

矽谷除了幾個目前影響全世界人生活很大的大公司存在之外,其實,它之所以會這麼有活力的原因之一,來自於,有許多不怕失敗的創業家,努力的創業,因為要創業成立公司,就必須有與他人不同的藍海策略,產品或服務也須視市場需要而定,所以,就必須從舊有的來創新甚至無中要生有,在矽谷這樣的創投公司很多,一些想法或產品很好、或工作團隊很強的新創公司會被大公司買走,或者,他們逐漸的長大變成大公司,甚至快速新陳代謝,把過去曾經的大公司淘汰掉。

某天,從大公司的經理退下來,剛成立新創公司的信眾-Samuel菩薩,帶我們參觀了史丹佛大學和矽谷「加速器」之一的公司-Plus and Play,所謂「加速器」就是因為矽谷新創公司很多,這些公司,就把他們公司的空間規劃成辦公司、用餐和資金媒合空間,把這些空間租給這些剛起步的新創公司,這些新創公司,利用這些空間可以工作與向投資人介紹自己的產品,透過「加速器」的幫助,可以快速的找到資金和工作,讓剛新創的公司成長茁壯,而這些新創公司引人注意的地方,就是產品的創意。

.png)

- 矽谷文化-不怕失敗

當我們來到最後的一站-一間Peet’s coffee,Samuel菩薩說:「這個咖啡店,有趣的地方是,平常就會有一些新創業者在這裡,拿著一台筆電,點了一杯咖啡,選一個角落,就開始工作了,到了下午,會看更多的新創業者出現,他們在這裡開會與討論,使得這間開啡店,自然變成一個新創業者工作和交流的平台。」而我好奇地問菩薩:「為什麼這些新創業者,願意放棄自己穩定高薪的工作,不怕失敗的出來創業?」Samuel菩薩微微一笑,答道:「這和教育有關。在美國的一些著名大學,當高中畢業生剛考進他們學校時,他們會希望新生不要太快就讀,他們希望新生用一年的時間,到世界各地去走走看看,擴充自己的視野和生活經驗;另外,有些公司在應徵人才時,如果看到履歷上沒有失敗的經驗,他們也是不容易錄取的,他們會希望除了履歷好看外,也有失敗經驗的人,這樣不怕失敗的心理素質和勇於冒險、創新的人才,是他們想要吸收的。」(註一)

過去的自我觀察中發現,我自己很容易害怕做錯事情會導致失敗,我的同學中也有不擔心害怕失敗的特質,我一直很欣賞這種特質,所以,矽谷文化「不怕失敗」的態度,讓我反省應該勇敢作自己、表達自己,就算可能表達出來的別人不認同,甚至被認為是錯誤的,也才知道自己的想法或作法哪裡需要改進,失敗是自己給的評價,如果確定某件事情對他人有益,對三寶有益,應該積極地實現。

.png)

後續行程略述

我們除了在舊金山道場實習外,也去參訪了法鼓山洛杉磯道場,透過洛杉磯道場監院-果見法師的介紹道場,然後一行六人驅車往西雅圖分會支援活動,路途中,常惺法師和常澹法師,讓我們三位學僧規劃趕路的行程,和負責採買食材及準備三餐,到了西雅圖分會後,學務長-常澹法師,和學務規劃組組長-演道法師分享兩場課程,隨後我們一起支援西雅圖分會的水懺法會。

在這樣行程當中,我們同學彼此找時間討論和規劃,有時候需要閱讀英文資料和網站,甚至也需要用英文和西方人溝通,我了解到在美國要自己獨立生存,語言能力要夠,並且對於西方的生活方式要了解,還要有搜尋和理解資訊的能力,才能有三餐的溫飽、欣賞風景和休息的地方。

美國西岸人特質的觀察

- 注重家庭教育

在生活中,我觀察到西岸美國人的生活,是很單純的,如果不是工作,就是家庭活動,可能在家裡舉辦party,或是一家人外出遊玩,所以,小孩人格的成長,家長給予的觀念影響就很大,而小孩如果在學校有活動,也會希望家長參與,親子關係非常緊密和親近。

- 大部分人守秩序

常常有菩薩跟我們說:「在美國開車是一種享受,在台灣開車是一種折磨。」對此,我也深有同感,在美國開車,幾乎沒有超速相機,沒有警察,該停的地方幾乎所有人會停,行車的幾乎大部分人都按照交通規則進行;有次當我們站在馬路邊等著車子經過要過馬路時,車子到了斑馬線前停了下來,並示意讓我們過,後來才知道,這是他們的交通規則,當下讓我備受尊重。這也讓我看到西方人嚴謹的一面。

- 有禮貌,但不一定有情

在路上遇到陌生人,他們幾乎通常會說:「Hello」、「Hi」,有時候會問候:「How’s it going?」或是「How are you?」;一開始我們都會停下來回答:「Fine. And you?」他們也會禮貌性的回答,但是回答完他們就走了,意思就是:「只是禮貌性地打招呼,我沒有想要跟你多聊。」又或者似乎對你很有興趣,跟你多聊一會,但他也只是聊而已,並沒有想要跟你交朋友。

實習整體心得

- 不同的文化,需要不同的接引方式

在北美道場的法師和菩薩,經營道場感覺很辛苦,不像在台灣,可以用台灣人的文化和作法來弘法,至少就有些人會來;但是在西方,生活文化和價值觀不同,如果用台灣的弘法方式到北美弘揚,吸引到的可能只是有東方文化的華人,例如法會,目前看到的法會,接引的都是華人。

- 身為人的苦,不管東西方

這次的實習,讓我有拓展視野、走上世界的感覺,了解到人因為生活環境和背景會有不同的價值觀,當不同的價值觀的人出現時,如果沒有彼此互相尊重彼此的差異,就會有磨擦,雖然東西方有不同的文化和價值觀,但是我看到人和人之間的情感連結,是超越文化的,例如西方人注重家庭,親子間的情感連結很強烈,東方亦同;身為人會遭遇的苦,仍然相同,身為人想要心求安定的需求也是相同的,所以,我們可以了解了西方人的文化和需求,然後再看漢傳禪佛教,有什麼是可以幫助他們的,前提是,需要了解漢傳禪佛教有什麼。

- 對自己的檢討-踏實的修行

這次的實習,也讓我看到自己的不足,漢傳禪佛教的精隨、漢傳禪佛教的整體,對於這個部分,自己應該要多下點功夫學習和體驗,如此,不管是東方和西方,才能隨手拈來,應機給予適當的佛法和觀念,而且在面對多變的境界和誘惑時,才有實際修持的功夫能不隨境轉,並作出符合慈悲和智慧的抉擇。

註一:參考影片:

『教出不怕失敗的一代』美國現場直擊系列一: 跨領域,才搶手﹣﹣史丹佛創新的五大秘密

『教出不怕失敗的一代』美國現場直擊系列三: 跨領域,才搶手﹣﹣串聯公益青年的矽谷創業中心

https://youtu.be/bR5MPQJLlXA

『教出不怕失敗的一代』美國現場直擊系列四: 跨領域,才搶手﹣﹣矽谷複合型人才正夯