網路時代,因為科技帶來的便捷,快速的改變了社會的價值觀與生活習慣,網路的方便讓等待的時間大幅縮短,同時對於即時回應的期待,也漸漸地越來越快,如何使用這些工具,把佛法跟現代人結緣,已經是現在的宗教團體,不可或缺的必然題目,特別是法鼓山想要打入年輕族群,網路更是不可忽視的管道。

透過在Vita 葉上茹老師的分享後才發現,原來在網路平台,社群網站,想要經營的有所成效,已經不是過去的單純轉貼文章,放上影片,或利用吸引人的圖片就能達到。社群的經營,其實就是一種行銷,所需投入的時間,與資源,完全不少於任一種的專業,也是需要進修,持續學習,與時俱進。

過去想到網路弘法,不外乎是把師父的文章,放上網路,或是跟人分享大法鼓,但是老師分享她多年來,在網路行銷上的研究心得,還有在法鼓山體系經營社群平台的經驗,經營官網,與經營一個交流平台,是完全不同的概念,因為現在年輕人普遍享受網路帶來的方便,同時耐心與專注力,也越來越缺乏。 願意在一段畫面上暫時停留的時間,相當的短暫,而如何在當短的時間,讓大眾對內容產生興趣是關鍵。

老師指出,關鍵點在於,內容是否跟閱讀者能在很短的時間,產生連結性,如果沒有的話,儘管內容再好,現代人很快就會跳過這一則內容。比如標題如何設定,視覺上字形跟圖片比例,等等都會影響到該則訊息給人的第一印象,如何讓它們在茫茫的資訊海中,顯得突出,容易找到,或者是如果想要把訊息發給特定的年齡族群的話,就要特別注意,應該在什麼時段發出訊息,等等都是有訣竅的,不然辛苦準備的訊息,很容易被淹沒在訊息的大海裡。

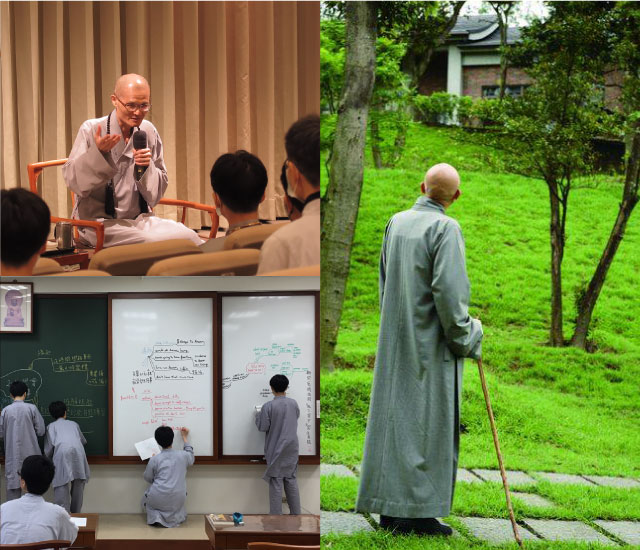

但是相較於新時代的網路文化,讓人不停的追求快速,佛法跟一般的宗教或是世學相比,最大的不同,並不是尋找快速的利益交換,而是邀請人把心向內看,去體驗與觀察自己的內在,並找到解決問題的方法。這跟網路上不停把心往外追求,是截然不同的方向。

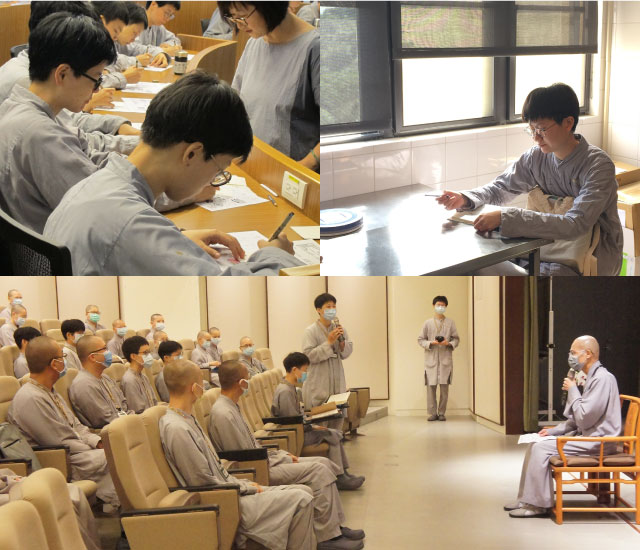

落差這樣大,對於如何用網路跟人做連結,對於重視親身體驗的佛教來說,越來越是一種挑戰,到底是要走安全路線的,繼續過去的模式,單純的分享師父的文章,把重心放在持續服務體系內的信眾,還是不停的嘗試新的做法,藉由網路,跟年輕時代,不停地做磨合,當天參加課程的法師們,立場也是有不同的看法,有的認為保持現況分享師父的文章就好,有的認為網路很重要,必須做嘗試。

目前的統計數字顯示,不僅是佛教,其他的宗教也面臨了一樣的考驗,人們越來越忙於追求生存與生活,沒有時間靜下來,照顧自己的精神層面,在這樣的現實情況之下,現代的出家人要如何用善巧,把佛法,跟人做連結,才符合菩薩道入世的精神,不嘗試是很難知道的。創辦人聖嚴師父勉勵弟子們,不能沒有危機意識,在這日益變遷的時代,環境一直在改變,佛教不可能一直不改變。

同時老師分享,過去在法鼓山擔任專職的時候,一度有過要轉去參加基督教的念頭,這段分享,引起了我的好奇,在進一步了解後,發現可能是因為在道場,相當重視自己的內斂,在學習與練習禪法的同時,可能忽略了,人與人之間的連結性,這可能讓人覺得冷漠。

肯定的是,把本業(道場照顧好),吸引人,自然會有口碑是最基本的必須要做到的,然後再延伸到,如果法鼓山有確定要在經營網路行銷,還有年輕化,希望要有成效的話,必須要投入配套的資源,比如尊重網路行銷,是一項專業,需要給予足夠的人力,資源,還有團體的支持,比較有可能在經營上有成效,最後老師分享,網路上也有人情世故,或是智慧財產使用的禮貌要學習,因為網路世界,並不與人做直接的接觸,在圖片照片等等資源的使用與蒐集上,有必要學習如何尊重智慧財產,和與創作者建立良好的關係,畢竟一張圖,一張照片,都是需要時間。法鼓山也曾經有過邀請作者分享創作後,忘了表達感謝,而導致創作者感到不被尊重,並不在往來,創作者轉往別的團體服務,老師分享,儘管工作業務是網路的行銷,但是平時的人情事故的經營,是不可或缺的,人與人的連結,平時就要保養,而不是需要時才找人。

文 @ 演端 2019/12/25