◎ 文 ‧ 圖 / 演可

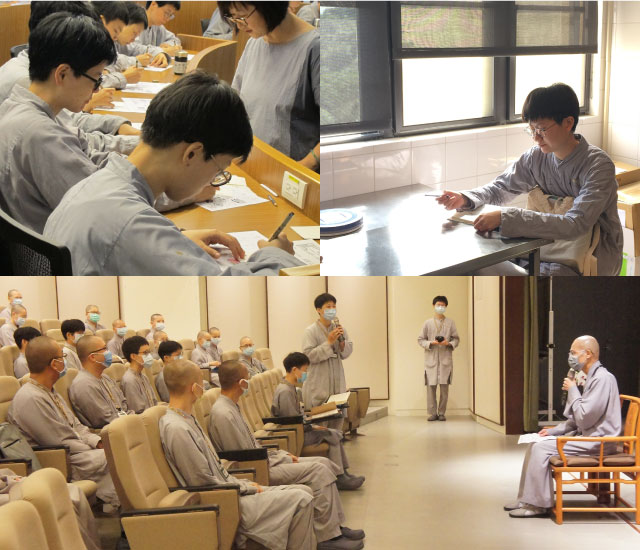

每年的暑假,僧大為了讓學僧能活用所學,以及增加對法鼓山體系的了解,都會安排學僧到不同的單位實習。今年有因緣來到「法鼓山慈善基金會」學習。

對慈基會的認識並不多,僅限於每年總本山的「歲未關懷」,為地區需要關懷的家庭提供一點溫暖。 這次實習,剛好讓自己能多了解該單位的服務內容。

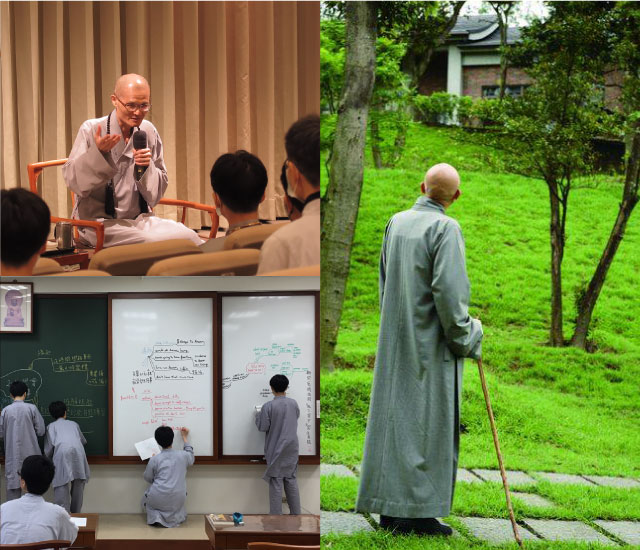

來到實習單位,專職菩薩為我們介紹慈基會的緣起以及服務內容。慈基會前身是「福田會」,更早自1956年起,法鼓山創辦人 聖嚴法師 的恩師東初老人,每逢歲末都會舉辦「冬令救濟」,協助貧困家庭安度年關。經歷了臺灣921大地震後,「福田會」結合「安心服務站」成立「法鼓山慈善基金會」。

慈基會服務內容以「災害關懷」和「慈善服務」為主—落實急難救助與關懷工作,同時兼負推動法鼓山大關懷教育的重要任務。其服務範疇有:

一、百年樹人獎助學金及後續關懷

二、國內外重大災難救助

三、個人及特定群體關懷

四、其他公益慈善活動

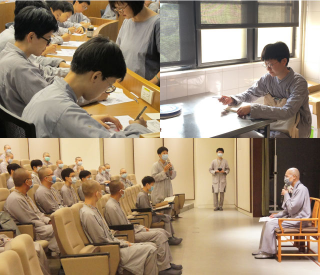

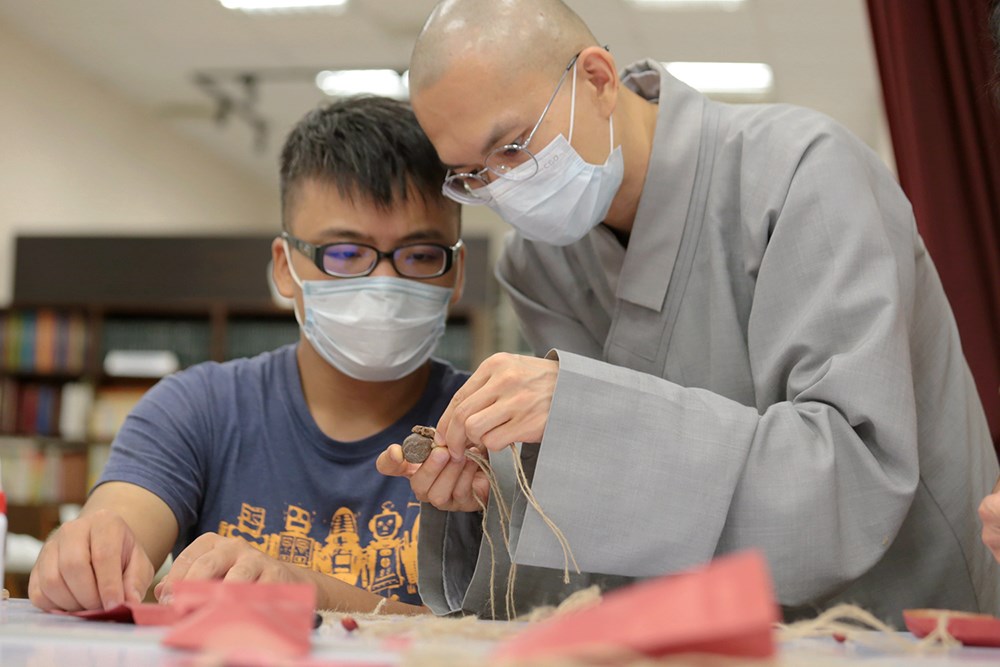

「百年樹人獎助學金」是為了讓家庭困苦的清貧學子能夠完成求學之路,透過認養方式,召集社會的愛心,讓可能面臨失學的孩子,繼續順利完成學業。而「分享卡聯誼會」則是提供這一群學子彼此互動及認識的機會。讓孩子們親手製作卡片,借由卡片傳達對認養人的感恩之聲。

從南到北,一共参與了六場分享卡聯誼會,形式各有不同。過程中發現,在義工們長期陪伴下,早已與孩子、家長們建立起充分的信賴關係。和學生們聊天時,發現家境有困難的同學,性格上往往較為成熟、堅強有韌性,也懂得珍惜與感恩。

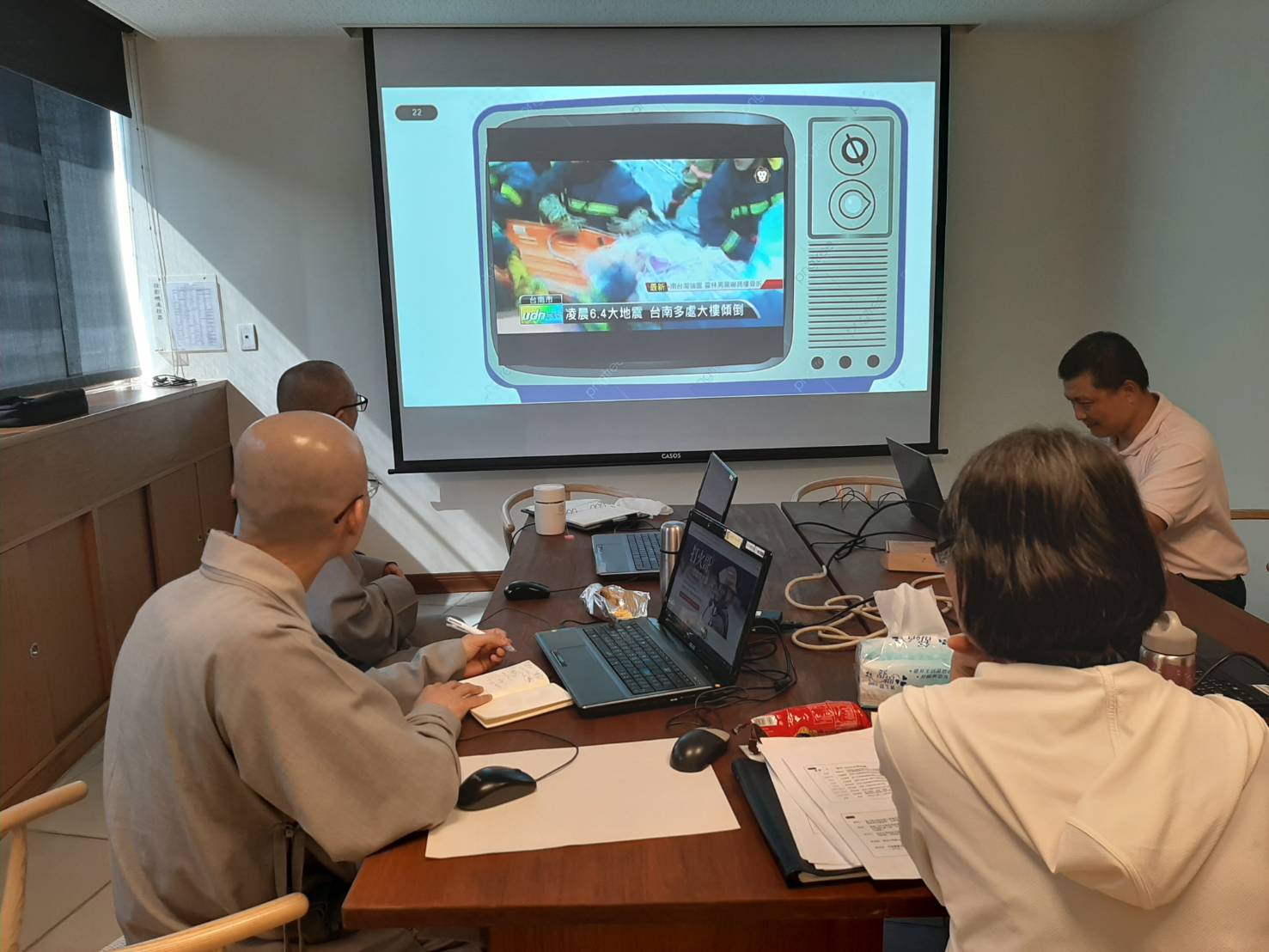

對於災害關懷,以為只是在災害發生時才會啟動應變措施 。但在專職菩薩用心準備的「災害關懷兵推演練」課程中,了解防災意識的重要性。「要自救,才能救人。」當然我們都希望無災無難,然而無常隨時出現。災害未發生前的心理準備—「該如何減災、備災?」就變得相當重要。

課程中,更學習到災害發生時必要的應變措施。如成立災害應變中心、救援人員關懷、慰訪、助念、物資發放……,還有災後復原以及心靈重建等重要工作。記得法鼓山創辦人 聖嚴法師曾經說過,災害發生後物質的重建需要三、五年時間,但心靈的創傷卻可能持續十、二十年,甚至一輩子。

印象最深刻的是「與地區建立聯繫,找到人與人之間信賴的關連。」當災害來臨時,第一時間需要聯絡那些窗口,了解自己能給予那些幫助;若需要響應更多人來幫忙時,人們對這個團體會是信賴的。「信賴不是一種選擇,而是一種養成。」 平常就要做好與公部門、大眾及體系內各單位的連結。慈善救助除了用心,還需要悲智雙運,不是一股熱情就能成辦。

一次不經意的因緣,演可首次參加新北市石門區大型防災演練。我們扮演災區收容所裡的宗教關懷角色。發現參與演練的所有單位,在各項細節都一絲不苟,可見地區對防災意識的重視程度。演練過程中自己一直在思考:「如何能夠在當下給予對方適切的關懷?」這也要回到自己的修行功課—能安自己的心,才能安別人的心。

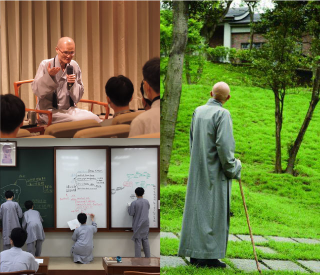

在個人及特定群體關懷部分,我們有機會參與不同地區的家庭慰訪。了解到社會上需要被投入更多愛心與支持的弱勢家庭,就在我們身邊不遠處—他們演奏著「面對生命中無常與困苦,卻有着不屈不撓的精神」的心靈樂章,也譜出一篇篇「慰訪義工不畏辛勞,長期的陪伴與關懷,使家庭成員打開心防,給予精神鼓勵讓心靈漸漸成長與茁壯」的動人故事。

可否想像,這些受慰訪家庭能夠聚首一堂,打開心菲分享各自的經歷和際遇,確實不容易。法鼓山護法總會文山分會,自2015年開始成立了「圓緣心靈分享會」,透過活潑的遊戲、讀書分享等方式,讓彼此敞開心胸分享難處與煩惱。

來到基隆博愛之家,參與社區長者關懷。公公婆婆比想像中活潑。義工菩薩帶領簡單的念佛,教授健康養生的穴位按摩;用台語說佛典故事顯得格外親切。掛在老人臉上是歡喜的表情。

感恩暑假有因緣到慈基會實習,兩個月中參與了大小不同的活動。從社會慈善關懷的面向,看見社會上各種不同的苦難,讓演可更懂得感恩與珍惜。在慰訪義工身上看到法鼓山理念「以關懷達到教育的功能」的實碊。學習同理心,以好奇心去了解對方,不帶評斷的傾聽。練習鬆開自我思維的框架,從不同的角度及層面看同一件事情;用客觀的立場來減少堅固的自我觀念。從中也感受到經營事業已不簡單,要經營福業更不容易。不論是大型慈善或是個人家庭,都需要建立彼此互信關係,才能夠給予對方真正的幫助。福田不是單單一股熱情就能耕種,需要具足慈悲、智慧和用心。

分享法鼓山創辦人 聖嚴法師的一段開示:

「要廣種福田,就要把任何一個人都當成是我們服務、幫助的對像。不論是悲田、敬田,我們都要有田就種,隨時隨地助人離苦、予人得樂。

給人物質的幫助,可以使人離苦得樂於一時;助人信佛學佛、修持,可以使人離苦得樂於永遠。在任何一個時間、任何一個地方,遇到任何一個人,我們都不要錯過廣種福田、予人為善、予人為樂的因緣;目前已經遇到的因緣,要先做、早做、快做;尚未出現的,要想辦法促成因緣的成熟。」

最後,感謝這次暑假實習中,成就這一趟心靈成長之旅的所有菩薩。