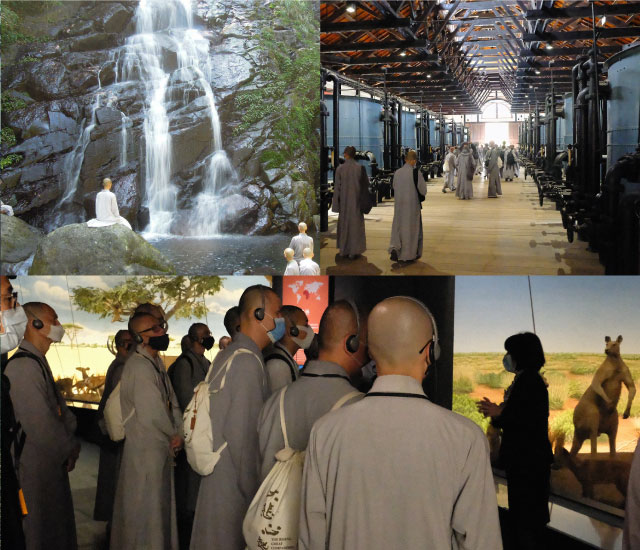

上半年「作務與弘化」課程專題講座,由護法總會監院常應法師以「如何與菩薩互動」為題,與學僧們分享。法師藉自己多年來承擔道場事務的經驗為主軸,透過不同的故事帶出與居士互動的點滴。法師特別提到,僧眾在面對道場日益繁複的運作與多樣的人事互動時,若內心無法安住於法、情緒易起波動,不僅容易陷入誤會與煩惱,也會錯失修行與弘法的良機。

法師指出,道場常見的居士可分為「專職」、「悅眾」、「義工」與「信眾」,他們的出現頻率與投入方式雖各異,卻都秉持著護持三寶、培福修慧的善心。僧眾若缺乏穩定的內在力量,就可能產生應對不當而起煩惱,甚至阻礙了善緣的成就。因此法師提醒學僧們,定課不能少,拜懺不能省。這不只是形式上的修行,而是安頓身心、涵養慈悲智慧的根本功夫。面對道場的大小事,只要從道心出發,如理如法地規劃,誠意自然能感動人心,進而能接引更多人來學習佛法。

法師以海山分會的搬遷為例,說明悅眾菩薩如何透過發願、發菩提心,促成了不可能中的轉化,展現出信、願、行所帶來不可思議的力量。而這一切的基礎,則是取決於僧眾能否落實修行、安住本心。法師提醒學僧們,當道場事務一多、互動關係複雜時,最容易忽略的正是修行初心;若只追求效率與成就,而忽略自心的安定與清淨,就會落入煩惱,失去原本的慈悲與智慧。

法師也分享自己在道場承擔執事、事務繁重時如何以拜懺調伏煩惱。他坦言壓力大時難免起心動念,但唯有持續的定課,才能讓心回到正念、身安於法,進而在各種人事中保持覺照,不迷失方向。他強調,「拜懺」是對煩惱的降伏,也是與過去業習的和解;「定課」是觀照心念的基礎,更是養成安定的力量。法師鼓勵大家「法鼓山是菩薩道場,我們的修行,不是為了躲開眾生,而是要成為能與眾生同行的人。」這份影響力,不來自地位與話語權,而是來自是否真正活出佛法、讓人感受到安穩、慈悲與智慧的力量。

這場分享不僅是修行實務的經驗傳承,更是一次深刻的心靈醍醐。貫穿整場分享的核心精神——「慈悲沒有敵人,智慧不起煩惱。」不僅是面對外緣的應對準則,更是修行人日常心行的指導原則。慈悲,讓我們不輕易將人我關係對立化;智慧,讓我們不因事相變化而失去清明。當我們以「慈悲沒有敵人,智慧不起煩惱」作為修行準則,每一次人我互動、每一件道場事務,都可以成為淨化自心、廣結善緣的修行場。這不正是心靈環保最佳的實踐嗎?

◎文/釋寬許 圖/僧大小記者