甘露與我(20171114)/演運

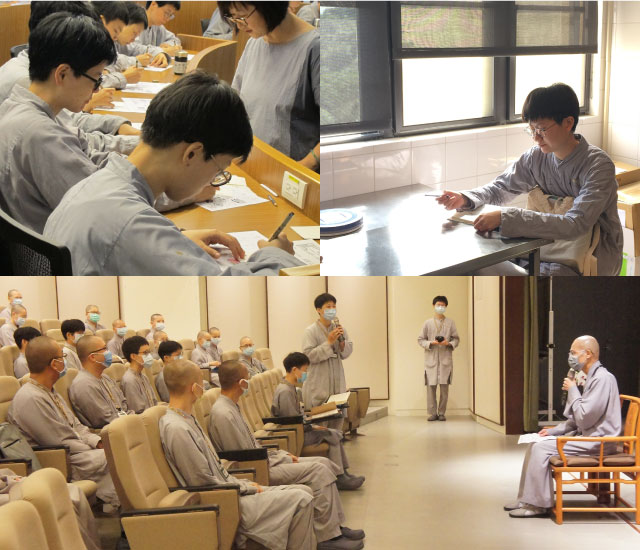

禪修課

2017年10月28日,某堂禪修課一開場,法師談到農禪寺甘露門的歷史,並問大家:師父為何要讓弟子去甘露門?這個問號,深深打入內心。

法師接著說,1992年開始,師父開始要大家去臺北榮民總醫院(以下簡稱榮總)甘露門,一周一次,每周四會有一位法師輪值,一開始是一個月同一位法師;農禪寺每日也有甘露的時段,每位法師都會輪到知客、甘露等等的執事。

法師也分享此次至海外關懷了一位精神病患,原來這位菩薩是因為失戀才想要尋死,法師感嘆說,眾生很苦,需要佛法。

初遇

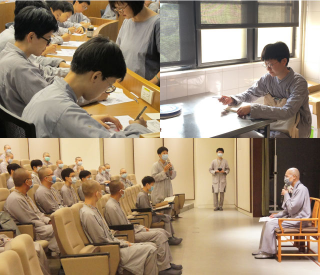

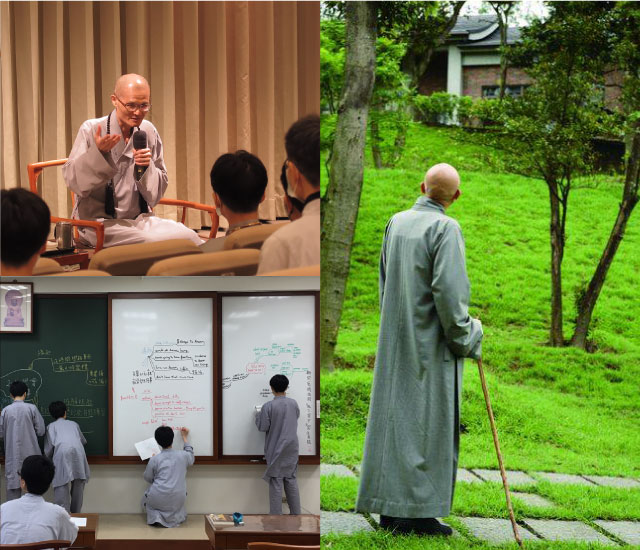

關懷院的法師在2017年10月04日的專題:作務與弘化課程中,以「甘露的意義與功能」向僧伽大學男女眾部四年級學僧介紹甘露門。甘露門,包括了病重、臨終關懷,可能會延伸到之後的助念。

因緣與願力,決定了當下各人能擔當多少執事,關懷院法師目前一個下午的甘露會有6至8位,甚至到10位,大過從前的數量。甘露門近來的現象則是「病人要往生才請法師關懷」,大家會誤解法師是來讓病人往生的,正當化生病久了家屬照顧很累想放棄的狀況。另外,也因為我們設定了很多的限制,也讓大事關懷寸步難行。

誠心,就會有精神的力量,法師曾經關懷過一位心理學教授的母親,因為有宗教的信仰,關懷起來就與知識性的分享不同,真正能感動人。我們能夠分享的是,生病是苦,要用方法,將我跟苦分開,成為中性的覺受。

二度

2017年10月13日與27日,在關懷院以及學務處法師的帶領下,與同學來到榮總甘露門見習共兩次。

第一次,看到人生百態,腦中風的科技人、昏迷不醒的年輕生命、叱吒風雲的醫界教授,因為都是難度高的案件(難度高:昏迷、不知病情、高知識分子),便由關懷院的法師親自示範給我們看。一個下午下來,迴向發願時,只浮現一句「眾生需要佛法」。

第二次,深入生老病死,關懷的對象從3歲小孩到80歲的老者,也真正開始獨立作業(有義工菩薩的協助),學著開場、關懷與收尾,不過也清楚,要能讓當事人表達心聲,怎麼知道是不是表面關懷?可以看看家屬是不是只有直說感恩法師,這代表沒有真正走入當事人的內心。

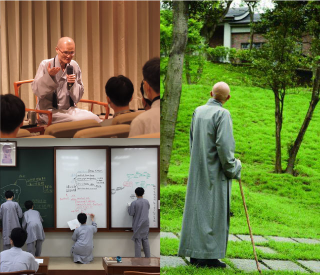

最後關懷院法師在雲來寺與我們深入分享了甘露與修行的關係,並鼓勵大家關懷是修定,當我們可以像鏡子一樣映照,就能夠有穿透力,以各人的不同風格與法門,接引相應的眾生。法師說:「保持友善跟慈悲心,你去觀察現前你可以扮演什麼角色。」

事實與案件

過去,常常用「案主」來分類所遇到的善知識,例如一個事件進入法院時,所有的訊息就會被以法律語言重新解讀。在跑新聞時,有受訪者;跑法院時,有當事人;跑田野時,有報導人。對於接觸活生生的人,形成一個個案例,衍生出理論與自我成長的軌跡,已經有一定的習慣。

但是這一回,自己才有真正重新認識世界的感覺,因為這次的角色是宗教師,要整合過去三年的學習,要思考未來努力的方向,不是形成一個理論、打贏一場官司或者書寫一篇論文,而是學習透徹地走入當事人的生命。

初發心

三年前,決定要出家時,最後與老師深談了一回。當時仍然忐忑不安,老師只淡淡提醒了一個情景,信眾到寺院來,是不是很難找到出家人說說自己的困難?當時點醒了自己內心深刻的願,原來自己沒說出來的願心,是願做僧俗之間的橋樑。想起自己的生命,幾乎是兩次與法師的甘露救回來的。禪修課的法師說,用心關懷,甘露的對象,將會非常非常地感恩,並且想辦法報恩。聽到這句話時,回想起這些,才更明白現在腳下踩的這一步,原來踏踏實實、真真切切。