Teachings

【2019】我們與善的距離 – 初級禪訓班學長培訓營學習心得 演相

.png)

當她邁步走來,原本自然下垂的手指頭,慢慢捲曲起來,稍嫌用力地緊握成拳頭。我不斷告訴自己,與她的關係挺好,「她還是你的同學啊!」,「為什麼要抗拒她?」。但隨著她越來越靠近我,原本手指的緊繃感延伸至全身,這種覺受令「心」不大舒適,「右手」順勢舉起,要求對方不要再向前了。我與她的距離停在1.2公尺。「如果遇到陌生信眾,我會不會將距離拉得更長…」。

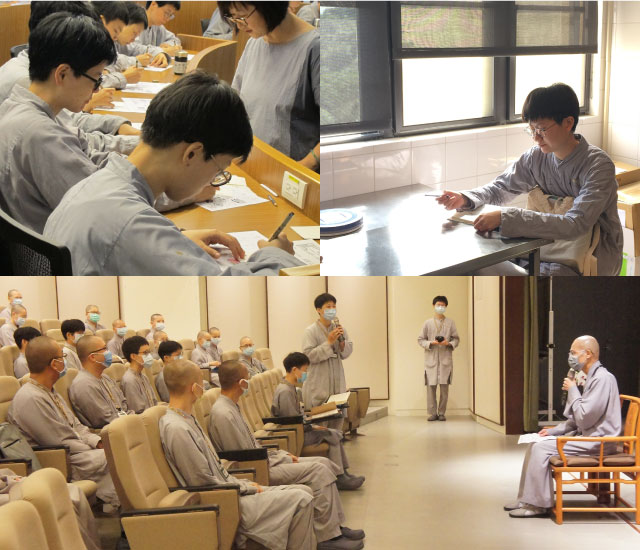

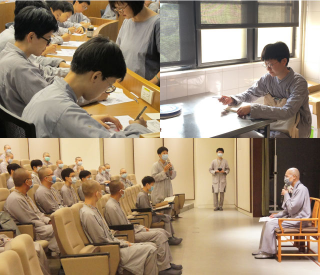

在「初級禪訓班學長培訓營」中,擁有資深社工背景的講課老師,設計這項測驗,讓學員親身體驗自己與人互動時,什麼樣的距離讓自己感到安全、舒適?什麼樣的距離讓自己有危機感?我們必須先了解自己的與他人的距離,未來擔任輔導學長一角,才能給予學員「有安全感的溫暖」以及「沒有距離感的安定」。

測驗結束後,現場兩兩一組的菩薩們,距離或遠或近都有,就是沒有一對是貼身無縫。見到這一幕,我才發現,其實,人與人之間絕對是有距離的。

.png)

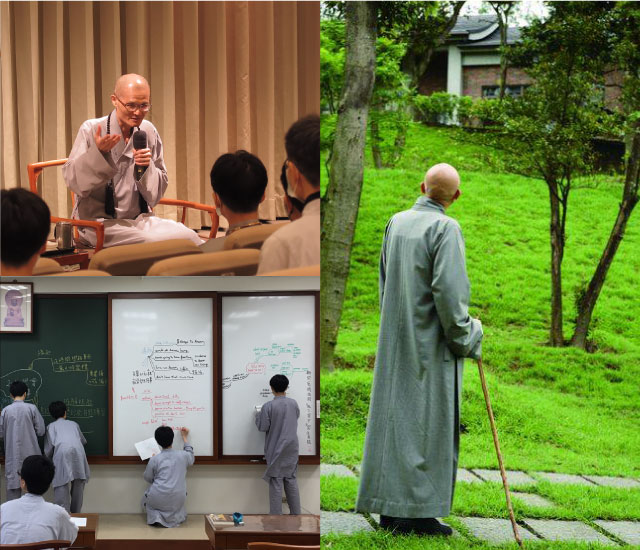

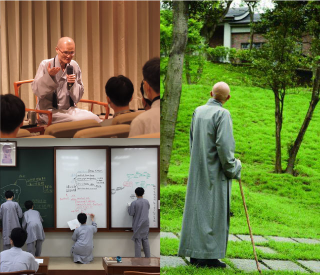

然而,不論是要擔任禪訓班學長的菩薩,或是分享禪修的法師,勢必要縮短那段「看不見的距離」,方能與眾連結。面對初次見面的學員,溫暖、親切問候是打破藩籬的關鍵,但是過猶不及,而能「剛剛好」跨越兩端的便是一座「良善」的橋。

我們會因善邁步出發,走向對方,思考「他需要什麼協助」。當我們與「良善」的距離愈近,便越能覺察到對方需求,接續做出適當關懷與陪伴,也將講課老師所提及的觀念實際化為行動,在禪訓班的課程中適時、恰當地協助學員。

.png)