.png)

緣由

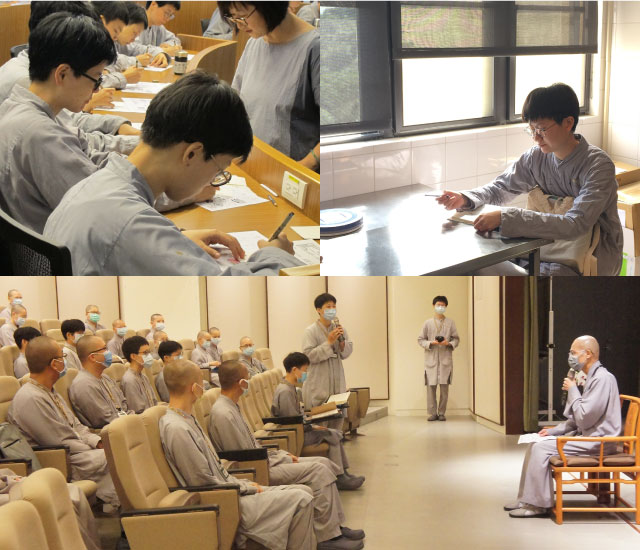

在一年級下學期聽完、看完,當年學長們的畢業呈現既禪修專題後,得知每位僧大學僧在四下的時候,都要有這麼一場的「演出」!當下很懵,因為自己很少類似的(舞台)經驗,對於學佛、佛學都還只是剛入門者,不知道到底要拿出什麼東西分享給人?!當下就是這麼樣的感覺,但那天過後也沒對這件事想太多。

大約再過了半年,心裡有一股聲音湧上來,你可以從在僧大裡所學的拿來展現阿!對吼,我到底在這段期間學了什麼…?一年級時,有堂印象深刻的課—縫縫補補,當初知道有這堂課時,心裡滿是疑惑,為何我們要上縫紉課啊?這不是以前學校的家政課教的嗎,怎麼出家也要學呢?經過僧大師長的分享,才知原來以前 聖嚴師父在狼山出家當小和尚的時候,老和尚曾教過他們縫補衣物,也對他們說:「要出家,先學三年婆娘。」話中的「婆娘」就是婆婆媽媽的意思,婆婆為孫子縫縫補補、洗洗煮煮,媽媽也是一樣。因此,做縫縫補補、洗洗煮煮這些事的,就叫做「婆娘」。 聖嚴師父也以此對出家弟子們說:希望大家學會自立。團體大眾們透過自給自足的方式,不過度依賴他人的習慣和能力,當其他地方有災害或是有人需要幫忙的時候,不僅可以自足,還能前去支援別人,對這個社會做出貢獻。這些聽了是不是讓人生起很大的學習力呢!

那時這堂課有兩位菩薩來教我們簡易的手作針線技巧,及初步的體驗如何操作縫紉機(車僧襪底),除了教我們幾個常用的針法外,也教我們每一個人,如何自己做一個證件套,那個套子我一直用現在,且是隨身攜帶著(很方便,裡頭放著一些重要證件),而且外型、顏色很雅致,他人看到都會眼睛為之一亮!上這堂課除了學會基礎的縫紉外,另外一個大收穫就是,原來人有無限的可能,只要肯學、肯做,終究會有所成的。

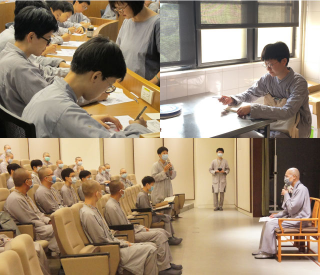

其實,僧服對出家人來說是一種表徵,當我們穿著這身衣服時,別人會一目瞭然知道是出家眾;不論他對出家人的認知是什麼,只要我們走在路上就會引起注意,這些在在提醒著自己要注意威儀。所以當知道僧服的重要性後,就將我要把這傳統承續下去的意願給引發出來了!

過程&心得

決定要學僧服後,接著就是尋找師資了…,那時只知道我們的僧服都是由農禪寺的縫紉室做的,負責的法師是果奘法師。那時透過僧大男眾副院長常順法師的聯繫,得以先在女寮與果奘法師說明我想學做僧服,並以此當作我的禪修專題;當初自己的設想是希望能把自己身上的僧服都學會(中掛整套、長衫),那跟果奘法師談的時候,法師給的答案相當委婉,沒有說不好,只說要學就要從基礎學起,當時聽起來也覺得法師說的對,基礎如果沒打好,還想做什麼其他的呢?

.png)

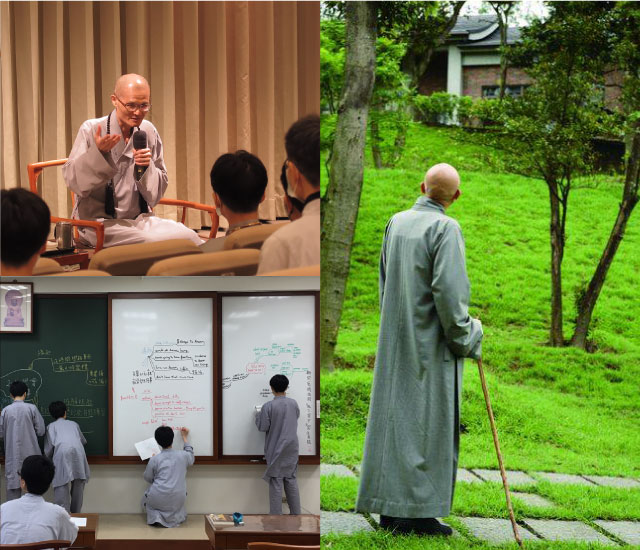

就這樣,第一個學習的是中掛的褲子,褲子線條簡單、「零件」也少,較困難的只有褲頭與鬆緊帶的部分。由於自己是縫紉的門外漢,連如何將縫紉機的線穿好也不會,所以教我的菩薩,真的是從頭教起,從布料名稱的介紹、縫紉機的操作(穿線、換線、簡易的故障排除等)、熨斗的使用等,一步一步地教,大概上了一、兩次課後,我就可以自行上手了,唯獨在踩縫紉機的力道、速度的掌控上,還像是嬰兒學爬一樣,之後學了大約一個月,第一件自己做的褲子就完成了,縫紉室的菩薩們都說我學得算快,自己內心也覺得很好,希望能進一步學新的東西!不過縫紉室法師與菩薩們,覺得應該要多做幾件褲子,把基本功學的扎實後,再學做其他的;在這過程中,會發現到自己的躁進心,一直會想把東西快點做好,不單是希望趕快做好後能學做上衣,連在做褲子的時候都未必有把每一部份做得好、做得完整!如果仔細去看車縫線,就會發現有的合在一起的兩片布,縫得並不平整,甚至還可能會是歪的、斜掉的縫線,從車好的縫線上即可反應出,當下車的人內心狀態是不是安定的。所以這可看出,其實在前段開始學做僧服的時候,自己的態度是不太正確的,過於輕浮、又急性子,常常做好拿給老師看的時候,都會被「駁回」,被要求拆線重新再縫一次,直到果奘法師有次剛好來縫紉室,看到我在用縫紉機的時候,法師在旁觀察了我一下子後,跟我說:要注意自己的手喔,不要靠針太近以免受傷。這一句不經意的提醒,反倒讓我去思考為何我會靠太近的原因—是不是因為想要快速完成,心急而忘了身體與周遭環境(這裡指縫紉機)的狀態?而導致自己肩膀過於緊繃而感到不舒服;自此之後,每當我坐在縫紉機前面的時候,會先提醒自己身與心要放鬆,調整好姿勢再開始車,這樣一來不只不會感到肩頸酸,連車出來的縫線都會是漂亮的!我也從這之中發現到,自己一開始的心急,一步一步轉變成穩定的狀態,離開了縫紉室,再回到日常生活中時,情緒也不易波動與衝動。

.png)

其實做這禪修專題—我的僧服,滿多人聽到時,都會是一種很驚訝的反應!最常聽到的是怎麼會是做衣服啊,跟禪修有關係嗎?一開始不以為意,但當有越來越多「聲音」的時候,多少會受到些影響。起初會跟人解釋我為何想學僧服的緣由,到後來就不再說明太多了,或是看人而說,因為這件事是在進行式中,之後會有的成果與影響都一直是變化的,很難去斷定它,且我也不想因此就被打敗;重點是,我做這件事並不是為了自己而做,而是希望可以對他人有助益,希望做出來的東西是可以給他人用的,所以面對眾多聲音時,就不拒不迎,既不會使他人反感,自己也不會因此有太大的壓力。

這一次的經歷讓我體會到,做一件事必須通過無數次的磨鍊,始能馬到功成。若能抱有「不怕失敗」及「勇往直前」的心理準備,自然就會建立起堅固的信心。也讓我時常練習觀察自己的起心動念,使它更正常、更平衡,不僅不讓他人起煩惱也使自己更平穩。