初來乍到

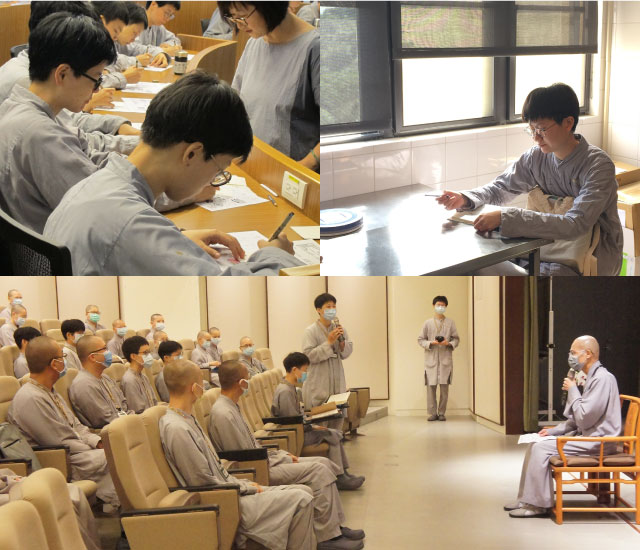

自從上一年聽學長分享關懷院實習的心得後,就有種陰森壓抑的感覺放在心裡。然而今年的暑期實習因緣下,演發便與關懷院結緣。在陽光燦爛,熱氣呼呼的天氣下推開雲來寺的大門,溫度沒有比外面涼快很多,同時好客的關懷院法師已在向我招手,熱汗和笑容讓對立的陰森感覺輕易放下。頭兩天,先把關懷院的指引手冊、義工必讀手冊、聖嚴師父關於生死的小冊子,看一遍希望能從字裡行間了解一下關懷院的歷史、目的、意義、以及作務內容。閱讀的過程,發覺大部份都是自己人生中很少去觸碰到、留意到的區塊,「老病死」。面對「老病死」例如︰一般世俗的人,和有宗教信仰的人,以及正信佛教徒的人,還有我所認知的香港人與台灣人,無論心態上、形式上與處理上的差異。特別是關於台灣殯葬風俗,有大量的儀軌、名詞、想像意境,也是我首次接觸。

開始實地觀察

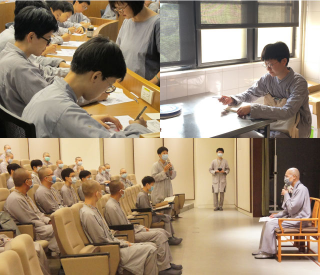

第三天,常甯法師便帶我到一場助念關懷,和一場告別式。早上到達助念對象的居家住所,從大廈大門推門而進時,已經穩約聽到念佛聲。該天的組長亦前來迎接,內裡的蓮友再加上往生者的親友,大概十來個都很專注念佛,法師吩咐著我也坐下來一起念佛。在那穩定柔和的佛號聲下,令燈光並不明亮的空間,沒有一絲因為死亡帶來的負面感覺。十分鐘後,法師便進去擺放大體的房間,對往生者及家人作開示。結束後,再一起念佛十分鐘,法師便帶我離開,返回雲來寺用午齋。下午到二館進行告別式,我主要站在一旁觀察學習。除了觀察法鼓山的佛奠之外,也經過其他的場館看看,雖然在香港上一次到殯儀館也不知是多久之前,不過印象中的擺設與台灣大同少異。法師卻告訴我,因為二館是官營的,當中已有所管制,與香港有點類同,所以異於台灣本土城鄉的「多姿多采」。不過還是有很多個人從未見過的,例如禮儀公司的男女眾禮儀生。

關懷院的無常與因緣

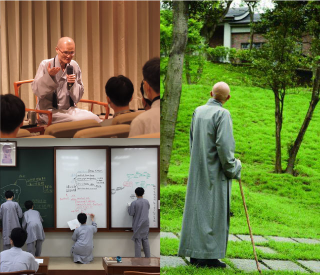

當天藥石後,法師說︰「今天兩位居士蠻有福報,都能讓我們順利到達,泊車、交通、蓮友的狀態都很好。」我問︰「是甚麼意思?」他說︰「關懷院最能夠看得出「無常與因緣」,不要以為「順利」是「我們順利」,我們法師是協助該往生者及其親友能「順利」獲得佛法的利益。有時真的會遇上,下大雨、有雷暴、交通事故、沒有車位等,諸如此類意想不到聚合起來的阻礙。令法師,或蓮友無法按時到達,直至儀式圓滿後才到達。亦有一些是人為的因素,例如申請人、甚至往生者也是佛教徒,並認同法鼓山的理念,可惜有長輩大力反對,要求必須以「民間信仰傳統」來進行。那麼該往生者及其親友就損失了「順利」獲得佛法的因緣。」我心想︰「沒這麼巧吧?」就在那個星期的一個早上,常健法師帶我去一館的告別式。從雲來寺轉出大路後,便遇上前處有交通事故,堵車了一陣子。然後到一館之前,下起滂沱大雨,與此同時,一館的停車位已滿。唯有繞圈找車位,大概20分鐘也找不著,看一看時間,離開始時間只剩下不到15分鐘。結果,法師心生一計,致電給附近相熟的店家到他店前停下和顧車,我們才能下車前往一館。到達時,已經差不多要開始,法師深呼吸一下,便上場。還好法師修行功夫夠,如果是我就慘了。所以該位往生菩薩還是很有福報啦。

腦袋一片空白的助念開示

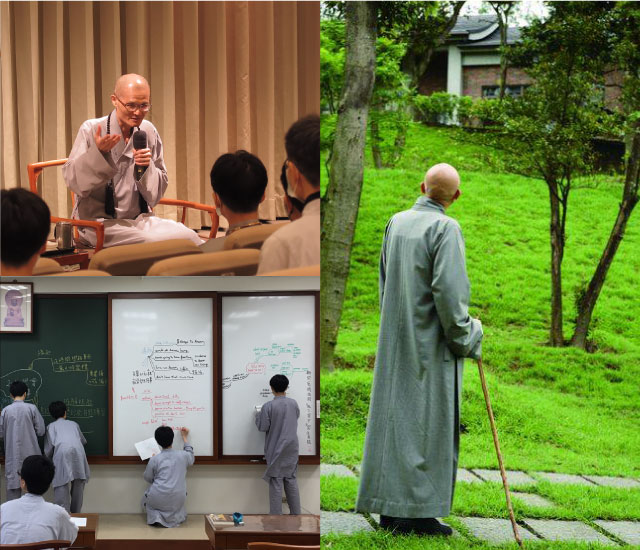

實習將近尾聲,期間常哲法師已經讓我擔學習好幾次助念開示的任務。其實每次也蠻緊張,因為總覺得機會只有一次,如果我說得不好往生者不能往生淨土,或家人起煩惱,那我就造惡業了。所以在這段期間把那份開示講稿,修了一次又一次(註一)。自覺不算很完美,但也盡力心安。直至一天,法師跟我說待會的助念開示,往生者是一個年僅兩歲的小菩薩,在家中跌倒後不幸往生。便立即在第一篇講稿作基礎下,寫第二篇講稿(註二)。在前往的車程中,除了背誦新的講稿外,腦海同時不斷閃出,現場哀慟的氣氛、父母的表情等畫面,很怕自己也會受影響。不過去到助念室,卻出乎意料地大家都很安定地念佛,即使偶爾仍有一兩位親友坐在最後排默默拭淚。這一次的助念關懷,讓我反思著,究竟阿彌陀佛的極樂世界,是有?還是沒有?或許要待我往生之時,才能親證其中。然而在這個關懷院的實習中,看到當一般人面對老病死,法師們是如何借由阿彌陀佛的慈悲願力,能令大家心安平安,便令我親證其義。雖然每個人「生」下來都逃不掉「老病死」,但主動去面對和了解的人,有多少呢?