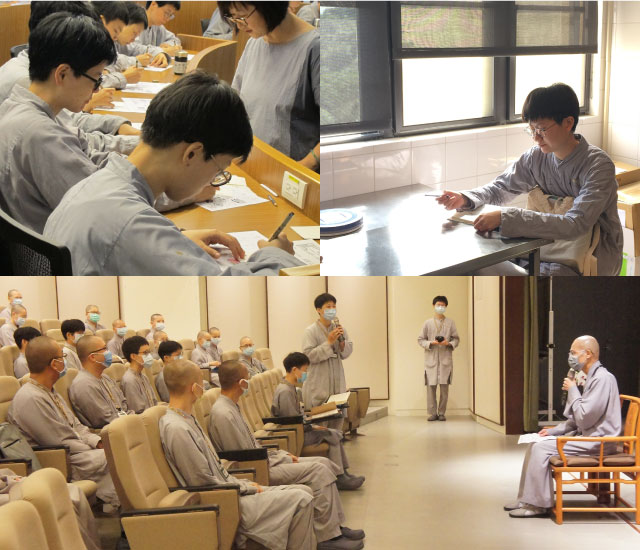

◎文/釋演宥.圖/僧大小記者

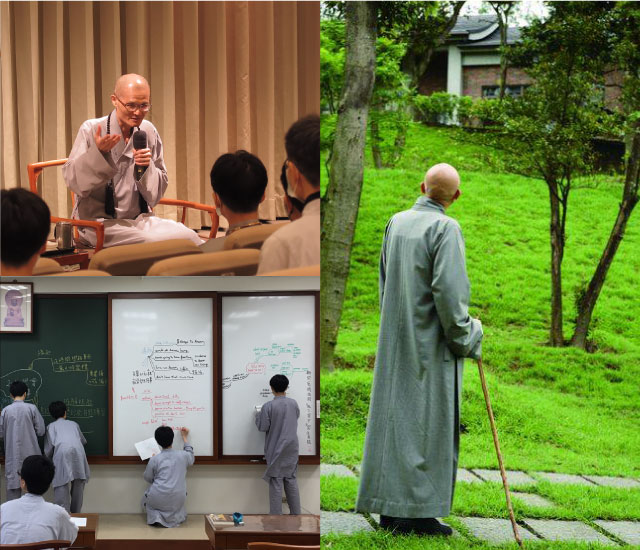

馬來西亞暑假實習回台灣的前一天,我們一行人到開照長老的禪舍參訪。在長老的房間裡喝茶,聽著長老述說著各個國家的僧教育,以及他如何在這個回教社區裡,與左鄰右舍的回教徒們和平共處。

開照長老一再提醒我們——比丘尼們,是多麼地有福報,能以這個身份在漢傳系統出家,在目前的南傳佛教這是不可能的。作為出家人,長老叮嚀我們,世上沒有一個完美無缺的僧團,遇到困難,要回到自己的修行面。每天至少要花一點點時間,放下手邊的工作,以《出家十法經》審視自己一天的生活 ,這十法分別是:

一、出家者應該時常觀察:我已經是沒有階級的人(方外人)。

二、出家者應該時常觀察:我(衣、食、住、藥)都是依靠他人供養。

三、出家者應該時常觀察:我言行舉止不同(應該具足安詳的威儀,合乎沙門身份)。

四、出家者應該時常觀察:我有無以戒律來糾正自己呢?

五、出家者應該時常觀察:我那些修習梵行的道友,有無以戒律來糾正我呢?

六、出家者應該時常觀察:我所喜愛的、所悅意的東西,都在改變和分離。

七、出家者應該時常觀察:我對自己所造的業負責,我是業的繼承人,以業為胎,

以業為親屬。無論我造什麼善惡業,我必須自己去承擔。

八、出家者應該時常觀察:我如何度過日日夜夜呢?

九、出家者應該時常觀察:我是否歡喜寂靜的住處呢?

十、出家者應該時常觀察:我是否證得上人法--殊勝的智見呢?當其他的道友在我

臨終時問及此事,我不慚愧嗎?

其中,我最有感覺的是第七點,尤其是面對逆境,面對身體勞累或不平之事時,自己很難提起正念,很難不起瞋怒。從馬來西亞回來,我就進禪堂護默照49,擔任最後七天的總外護。這項工作並不是相當困難,但是很瑣碎,要看三餐菜量、要照顧大眾的飲食健康,也需要處理許多義工菩薩內心的問題;此外,從清晨5點多到晚上10點長時間的值班,也在磨練自己的耐心,考驗自己的心性。還記得最後兩天,看到長長的待辦清單事項,加上義工的短缺,感覺自己的心常常處於熱鬧的市場之中,如何按部就班,不急不徐,真的很困難。

圓滿日的早上,學員們、菩薩們都離開了,只剩下我一個人,延單的菩薩原本說好要幫忙的,卻有事不在。還有兩層樓的寮房要檢查、除濕機的水要倒,還有…許許多多的工作還沒完成。想到這裡,我的心念就開始不聽使喚的抱怨著,雖然我儘可能地不理它們,但身體的疲備感讓自己的心力提不起來。知道這是無始劫以來,對自己身體的貪愛所產生的執著,但要克服真的好困難。那時,長老的話闖入自己的心中:「我是業的繼承人。無論我造什麼善惡業,我必須自己去承擔。」雖不能說我是開開心心的完成所有的任務,但至少我也不是忿怒地完成所有的任務。

事過境遷,明白每次遇到境界,都是一個很好學習的機會。沒有境界,不會明白知道離目標,還有很長的路要走。縱使艱苦,出家的意義也在這樣的時刻彰顯。我究竟為何而出家?不過就是希望生命更有意義,更有價值。希望自己的生命能利益他人,不光只是照顧自己的親屬,而是使身邊的眾生皆能幸福、快樂;自己能少煩少惱。如此也不枉費今生生而為人,又能出家的難得福報。