◎文 / 寬瑜菩薩 攝影 /常鐸法師

學期初,在讀《淨行品》時,其實沒有特別大的感觸。依稀知道這部經是教我們藉境發願,並且發的是大願;在日常生活中遇境反應時,要好好練習轉念,無論遇到什麼境界,都視為成佛路上的助緣。讓生活中的一舉一動與佛法相應,大致是這樣理解《淨行品》的。

但直到實際操作後,才真正體會到:若沒有將佛法與自己的生命結合,是無法在生命中起作用的。閱讀,只是累積知識;必須從體驗下手,直到融入生命、成為自己的一部分,才是真智慧。

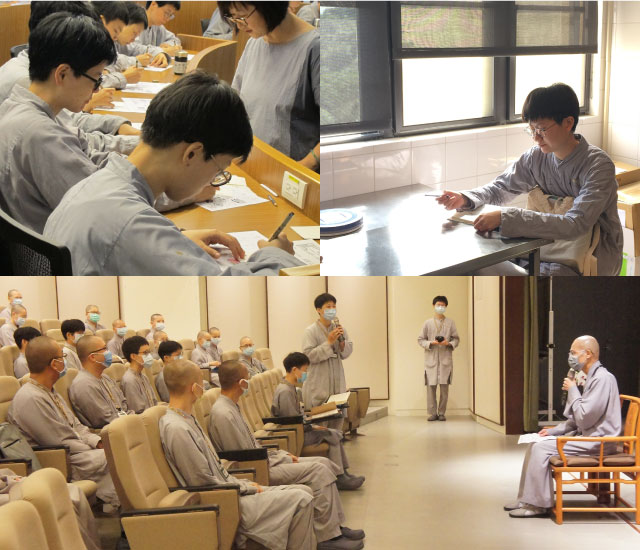

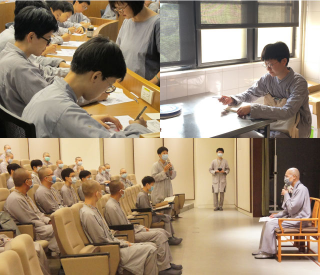

▮實際操作過程

觀照自己:多數時候「我第一」,眾生缺席

剛開始練習時,很容易手忙腳亂,尤其是早晨進大殿的那段流程(入大殿、登道場、拿坐具、八式動禪、九拜佛、打坐或拜佛)。第一天還放不下自己的持咒定課,貪心地想在行進間湊幾次,結果錯失了許多練習偈子的機會。直到第二天才甘願放下,專心投入毗尼日用的練習。

隨著偈子的熟悉,開始發現有些細節仍容易漏掉。比如團體出坡、等候用點心時,心中只想著要拿什麼,講話時心隨外境跑,走進教室坐下來才驚覺忘了念偈子。才看見,原來生活中大多時候,心底的「眾生」少得可憐,修行仍多停留在修自己,未能與奉獻與大願真正相應。為此發願:願自己能多放下自我,少一分縮回龜殼的慣性,多一分主動奉獻。

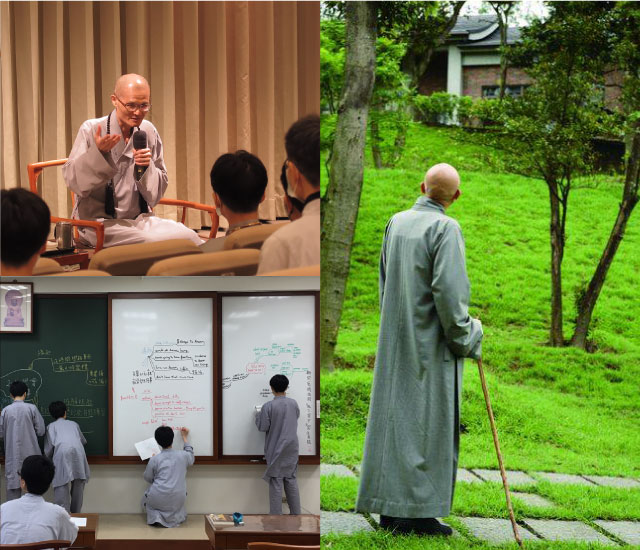

▮觀照自己:狹小的心量

自己寫的偈子,願力也偏小,幾乎沒有願眾生成佛的心量,需要一邊執行一邊調整。偶爾也會和同學交流偈子,但實際操作後,發現與自己現階段不相應。例如同學造的偈子「入女寮,放捨諸相,休息萬事」,意境極好,但試著使用時,卻生起放逸心,反而難以安心收攝。這才明白,不是所有的好偈子都適合自己,修行需要誠實,不可東施效顰。

▮自己轉變的地方:對環境的覺受

最明顯的轉變,是對自己身體與環境的專注力。因應空間變化而念偈子,讓自己更清楚當下正在做什麼動作,漸漸能感知每一個空間特有的氛圍:女寮的鬆弛感、廊道的目的感、大殿的莊嚴肅穆、齋堂的放鬆與攝受、學校的靈動活潑……。

對比以往,過去專注點多半在「自己要注意什麼」或「自己持咒、放鬆」上,很少真正連結到整體環境。這樣的轉變,讓情緒不再容易隨境轉,也能更快察覺自己是否真正放鬆。

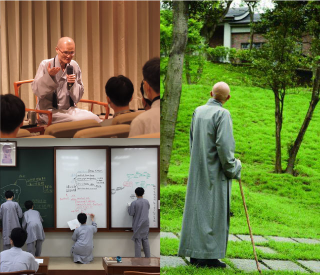

▮每個日常一舉一動都有意義

後期練習時,念偈子的過程常生起一種喜悅與禮敬感。每一個細微的動作,都因為持誦偈子而變得有意義,自然而然想慢下來、體驗當下。例如整理內務時,過去專注點很小,只關注自己的觸受,有時旁人呼喚也聽不見;而現在,念偈子的心使整體覺受變得開闊、安定,喜悅感油然而生。

漸漸能體會到:生活中的每一念,要嘛,與法相應,要嘛,與業相應。持誦毗尼日用的練習,讓生活隨時轉念:上樓梯時,從「好累」轉念成「願眾生徹見一切」。心開了,身體也變得比較輕盈放鬆。

這七天的體驗,讓自己對毗尼日用這個法門生起很大的信心,並且有些微的法喜。特別是禮佛時,虔敬心更加深厚,也慚愧原本並不如此。

願自己能更老實地修行——如實地面對自己,如法地核對身口意。也願自己好好發願——願每一念都能盡可能以眾生為先。