2019僧大校外教學紀行

釋演澤

「必須先知道甲仙需要什麼,我們才知道要做什麼。」四月十五日晚間的聚會,曾任林邊安心站的站主,拿著麥克風,向從四面各地聚首於紫雲寺五樓大殿的大眾們如此說道。

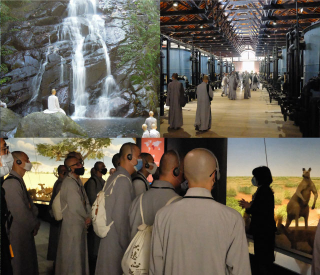

一年一度的僧大校外教學,舉行於講經交流後的隔日(4/15),共三天兩夜,僧大男女眾部的執事法師與學僧,共同的參學地點是第一天的紫雲寺與第二天的小林紀念公園。行前的說明會,女眾部一起回顧了十年前的莫拉克風災,以及觀看紀錄片〈拔一條河〉。僧大的法師與學僧們說,這一趟校外教學意義甚深,是莫拉克風災後設立的安心站,在六年前(2013年)撤站之後,甲仙、小林的在地居民們與法鼓山再次聚首。第一場聚會,便是紫雲寺大殿的〈練習說再見〉首映會與分享會。曾經是安心站精神人物的常法法師,亦南赴高雄,與僧大同行。

正式與安心站的菩薩及小林村居民相遇之前,女眾執事法師與學僧在午後的紫雲寺大寮,與義工菩薩學習做鳳梨酥、蘋果派、水餃。出爐的手工鳳梨酥將作為與小林村的菩薩結緣的手作心意。「好好吃,所以要做很久」,教我們在黑鍋攪拌鳳梨醬的一位菩薩,滿臉笑意地說著。從攪拌鳳梨醬到秤重、壓模、包裝,典座演中法師與義工菩薩們陪伴我們完成了一千多份的鳳梨酥小禮盒。晚上的聚會,曾經參與安心站的菩薩們坐滿了大殿的一半,藉著影片與分享那段日子的點滴,同時是一場初發心的回顧。常法法師亦分享到,這段經歷是「自我認同」的旅程。因為在救災與重建工作中,遇上種種無法事前規劃的人事物及與當地居民的相處,法師一點一點打破本來對於「法師」的認知,而與許多生命交織的過程,再一點一點重建對於「法師」的認同感與該承擔的責任。

第二日的行程,是進入「現場」:甲仙安心站與小林村。抵達小林紀念公園,男女眾法師與行者菩薩於小林公祠,進行了一場祈福法會,再由當地的菩薩介紹小林紀念公園。紀念公園與公祠,各有一處牆壁,放著在莫拉克風災往生的小林村民的姓名。每個名字,連帶著許多的生命。也許,藉由紀念,生者得以慢慢療癒過於深沉的傷慟。事實上,創傷之後的療癒,是不容易的,因為生命傷痛的轉化是十分漫長的過程。確幸的是,甲仙與小林村在安心站與幾位發心的當地居民的努力下,村落空間慢慢多了豐富的彩繪街景、生命慢慢尋得出路。陳家香草園的「總鋪師」與統帥芋冰城的阿忠菩薩,以及甲仙愛鄉協會的麗雲菩薩,讓我們看到了為鄉、為眾的心,多了份韌性與開闊。藉由導覽甲仙鄉鎮與開放香草園作公共空間,他們不斷串起人與人之間的連結,不斷創造「善的循環」。當天晚上的分享會,麗雲菩薩的回顧,更讓我們確認了菩薩道的行進方向:法鼓山的人是直接走上街,與民眾在一起,所以會知道甲仙需要什麼、安心站能做什麼,這與一般的公部門與非營利機構預先設定目標的工作方法,很不一樣。

其實,從一個單純的初發心開始的社區工作,可能因為人的期待與價值觀,而多了複雜的因素,走下去與否,就看我們如何回到初發心。第三日的分享會,在甲仙安心站的二樓(本來是佛堂),由曹一竹菩薩分享在甲仙的繪人像計畫:「募願」。一竹菩薩提到,畫人之前,會先和他對話,從中聽到他們的話中,講些什麼樣的生命故事。計畫進行一段時間後,會遇到居民對她的期待,希望她怎麼畫、或指責她怎麼只畫某一區的人。面對居民的聲音,一竹菩薩選擇回歸到原初的心意,把持住信念,清楚自己為什麼要繪畫人像:當作送給甲仙人的禮物,並與他們分享「發願」的意義。

最後的回饋分享,常法法師坦率的說:一開始的甲仙工作站,其實「磨得很厲害」,比如前任站長的努力被許多人肯定、感謝。然而常法法師提醒安心站的工作人員,法鼓山與一般非營利組織的不同之處,不在於做了什麼,而是將個人所做的事,回歸到「法鼓山」這個整體——以團體的理念與方向為依止。法師說,這是菩薩道的消融自我:個人的面貌可以是模糊的,但整體的輪廓要清楚,好比鹽巴是為菜提味,而不是菜的主體。至於初來乍到的學僧分享不知如何接收在地居民們的感謝,常法法師說:就接受在地菩薩們的心意,再拋向虛空,與更多的眾生廣結善緣。

三天兩夜的校外教學,其實不足以消化甲仙與小林村面對「從有到無」的創傷,以及安心站在「從無到有」的心靈陪伴歷程,注入的時間與用心。也許,我們不必要求自己消化,而只要知道:菩薩道的「接地氣」,是需要練習的過程,始能一點點進入人的生命世界,與眾生的苦在一起。