◎圖文/僧大小記者

在AI技術快速發展的數位化時代中,如何借助科技力量,理解與運用深邃的佛法智慧?佛教數位研究,又正如何乘著這波時代浪潮,翻開嶄新的一頁?

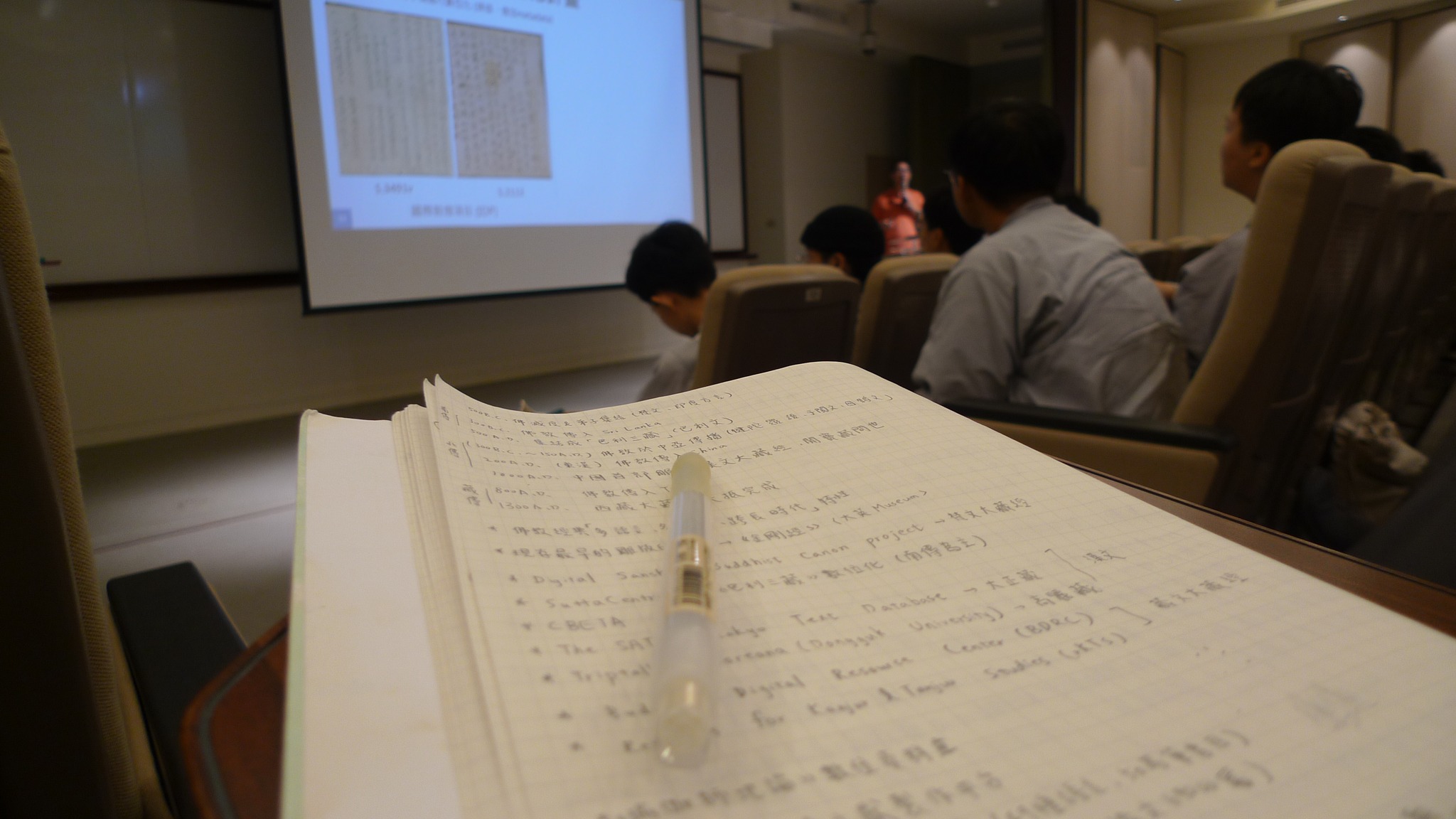

法鼓文理學院洪振洲教授於10月9日進行精彩演講,帶領我們穿越古今,深入認識佛教數位化發展歷程,及人工智慧技術應用於未來佛學研究的光明前景。

洪教授首先指出,佛教經典經過數千年傳承與整理,形成了多語言、多版本、跨時代的特性,這些珍貴經典在歷代僧人的精心編輯、整理與校正下,最終形成了成為佛學研究最重要的基石——「大藏經」。然而,這些經典的龐大體量與複雜性,對研究者來說是一大挑戰。所幸隨著科技進步,數位工具的誕生幫助了研究者逐步克服這些困難,提升了對佛教經典整理與分析的效率。

洪教授以歷史上的實例為引,說明自古以來,佛教即善於利用科技來傳播佛法的特性——如全世界現存最早的雕版印刷品,即是誕生於公元868年,保存於敦煌莫高窟的佛教經典《金剛經》(現收藏於大英國家圖書館),而世界最早的活字印刷品,則是公元1103年《佛說觀無量壽佛經》;元代無聞思聰禪師所註《金剛般若波羅蜜經》,則是最早的朱墨雙色套版印刷作品。這些例子皆充分展現佛教主動應用創新科技,積極弘傳經教的傳統。

接下來,洪教授介紹了佛教數位化發展的三大階段。1990年代,佛教數位資源如經文資料庫、字典等開始普及,各界投入製作多樣化的佛學資料庫,包含經文、手稿、參考資源、字典、目錄等各類電子資料庫。2010年代,數位人文研究進一步深化,技術和方法上的多樣性尤其顯著,如文字分析、社會網絡分析、主題分析和GIS技術應用等。2020年代開始,佛學研究則進入人工智慧應用階段,積極探索人工智慧的應用方式,如自動斷詞、佛典OCR、多語翻譯以及知識問答系統等技術,幫助研究者更精確地分析與理解經典。

洪教授特別強調,佛教數位資源的發展一向推崇開放資源與合作共享,因此形成了龐大的佛教數位生態系,為AI技術的應用打下了堅實基礎。AI的運算與理解能力,也將大幅推進跨經典的整合與教義的比較研究,讓佛教研究跨越語言與內容的障礙。

最後,洪教授展望未來,強調大型語言模型(LLM)已經顯示出驚人潛力,有望建立起一個強大的佛教智慧知識系統。隨著AI技術進步,未來的佛學研究將不再侷限於單一語言或版本,而是朝向整合全球佛教資源的方向發展,幫助研究者跨語言、跨資源地深入探索佛教的教義與經典。

整場演講以輕鬆有趣的方式,帶領大家重新認識佛教與科技的緊密聯繫,也進一步體驗AI技術在未來佛學研究與佛教傳播的無限潛力。