出家人吃飯的地方稱「五觀堂」,用齋稱「過堂」。

「過堂」時會有「行堂」將飯菜打到自己的鉢碗裡,這種漢傳佛教「過堂」儀軌,是源自於佛陀時期「乞食」的精神轉型——平等而食,不揀精粗、勿忘初心。出家眾每天用齋都是一門功課,用齋時要做五種觀想,叫做「食存五觀」——以感恩、慚愧的心用餐,滋養色身後精進辦道,將修行功德迴向大眾,利益有情。

用齋時除了「食存五觀」之外,端上桌的美味飯菜,背後的歷程是什麼?而我自己又知道多少?因疫情關係,男眾三年級學僧的暑假實習,被安排到大寮學習,讓自己有機會一窺桌上飯菜背後的故事。

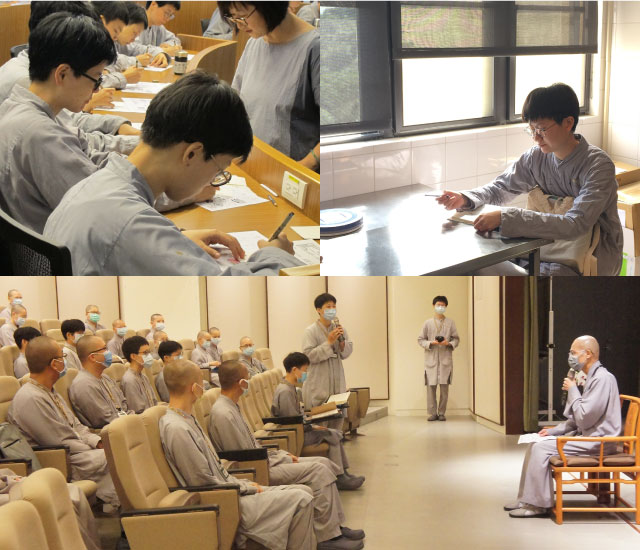

掌管大寮的執事稱作「典座」,負責掌理全寺大眾的飲食。典座法師安排實習學僧輪流到不同的職位出坡體驗,讓我們更能了解大寮的整體運作。其職位分別有:副廚、協助主廚、煮飯、上行堂、下行堂、撿切菜、切水果、廚清…等。

當我們在齋堂享用一道道可口素菜時,早在一個星期前,主廚已開始著手準備菜單。負責庫存的法師便要了解蔬菜存貨是否足夠。

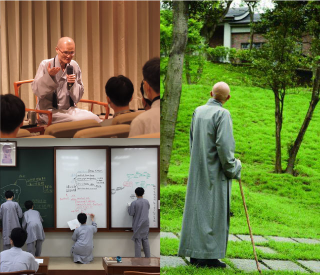

輪到撿切菜區出坡時,除了有負責的執事法師外,還有已在法鼓山當義工二十多年,今年93歳的彩雲菩薩協助;老菩薩負責管理蔬菜庫存,以及全寺院每餐的蔬菜準確抓量。每天清晨4:30便開始為當天中午的菜單撿切、清洗。用過早齋後,又開始為明天的早齋準備菜量。

除了每星期固定的日子有進貨外,還會有來自各方的菩薩,不定期將自家菜園種植的蔬果,送到大寮供養大眾。某次,一位菩薩特地把農地剛收割的一個大冬瓜送上山來,談話間,看見菩薩漆黑的肌膚,應是每天在太陽下工作的成果;也有菩薩開著還載滿收割工具的破舊車子,送來了幾個剛從樹上摘下來的波羅蜜;還有一位女眾菩薩送來了大竹筍,苦口婆心的提醒怎麼烹調才不會苦澀。這些過程中,明白到每天感覺很容易得到的食物,當中卻是充滿了辛勞和汗水。也從菩薩們臉上愉悅的笑容,感受到他們一顆單純供養的心,「施」與「受」都是滿心歡喜。

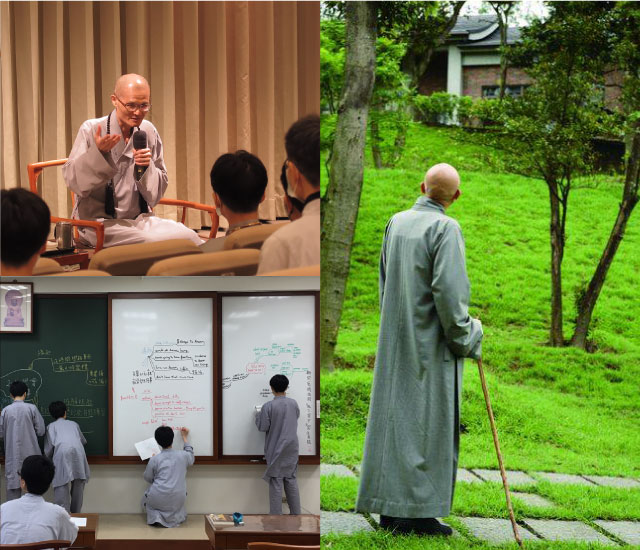

撿切好的蔬菜,便會送到大寮的廚房區烹煮。這裡每天都在跟時間競賽,四道菜外加一飯一湯,三百人甚至上千人的份量,一個半小時內要完成出菜。緊張的節奏讓人表情嚴肅,也是對執事的承擔、對大眾的負責。

副廚負責煮早齋、協助主廚幫忙煮午齋。能夠進入廚房,對著鍋爐,拿起鏟子,烹煮鍋中的蔬菜,心裡又是歡喜又是緊張。要將三百人份的菜量攪拌均勻不是那麼容易,要使出如賽龍舟般的動作和力量;調味又怕自己舌頭不靈敏,數百人的心情都掌握在自己手中。

同一時間,負責煮飯的法師也在計算當天的飯量,蒸煮、翻飯、分裝,每一個環節都一絲不拘,若計算有所差錯,便會發生剩飯太多或是量少不夠。洗米後存放的時間、蒸煮的水量都會影響米飯的軟硬度;翻飯是讓底層及中層的蒸氣透出,翻得均勻,吃起來才會鬆軟,最後要跟據不同單位飯量準確分裝飯。印象最深刻的是,才剛學會煮飯的第二天,帶組法師因打完疫苗需要休息,自己一個人要完成所有的程序,又是一個與時間競賽的驚心動魄過程。

發現這裡是一個充滿傳奇的地方。可以為烹出記憶中的口味,試菜調味多次;也試過在沒有某道菜的專業工具下,完成烹調出那道菜;也有未曾烹煮過的創新菜色在這裡出現……為的只是一顆純粹供養大眾的心。

因疫情關係不開放齋堂用餐,待所有飯菜出爐後,負責上行堂的法師和菩薩們便會整齊的排成一列,250多個便當要在五十分鐘內完成包裝。靜語當中卻有著超然的無鏠默契,沒過一會,餐車上排列著滿滿的便當。

要讓大寮整體運作順暢,下行堂及廚清實是莫大功臣。每一餐都有大量的公器需要清洗,當其他人已在休息,負責下行堂的法師與菩薩,用過齋後便要開始清洗公器。有時人手缺乏,只有兩三位人力,便需要花上數小時。

大寮十分注重衛生、安全,保持工作環境整潔是大家共同的責任。廚清需要負責的項目細雜繁多:廚餘垃圾回收、整理庫房、補充及清洗清潔用具、牆壁紗窗清洗、清理所有切菜用具、刷水溝……等等,大大小小、看得見和看不見的都需要負責處理,這執事確實需要很大的耐性。負責帶組的是一位有耐性且平易近人的菩薩,只顧付出,不較得失,也許就是能夠常保開朗心境的秘訣。

大寮實習體力的考驗不在話下,快速的節奏讓每天的時間也過得很快。一個半月的實習,感覺很快結束。隔天再次進入「五觀堂」用齋,每打一道菜,整個製作過程的畫面,歷歷在目。

出家前,有次參加禪七,總護法師問:「你們知道做一頓飯,要花多長時間嗎?」

「一兩個小時?幾天?」

「需要幾年的時間呢!」

「從農夫下田插秧播種開始計算,灌溉照顧、成長收成、被收割後送到大寮烹煮,這當中需要多少因緣、時間和人力?」

現在回想起這段話,又有更深刻的體會。

出家「比丘」是梵文音譯,有「破煩惱」、「乞士」之意,外乞食以養色身,內乞法以資慧命。剛剛進入僧大,每每「過堂」時都有一種莫明的感動。

計功多少,量彼來處。

忖己德行,全缺應供。

防心離過,貪等為宗。

正事良藥,為療形枯。

為成道業,應受此食。

「食存五觀」,提醒自己用齋時心繫正念,明因果知因緣,時刻回到初發心。以蔬食為法食,色身慧命皆得滋養。