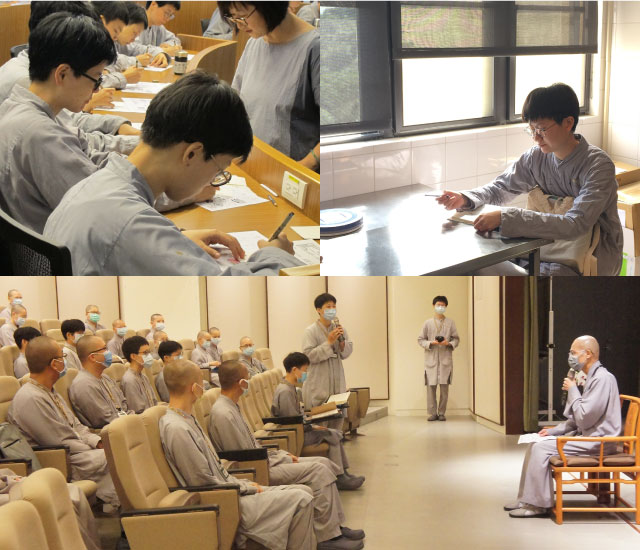

師語僧語

【2018】積蓄菩提能量-釋常啟

◎文.圖/釋常啟

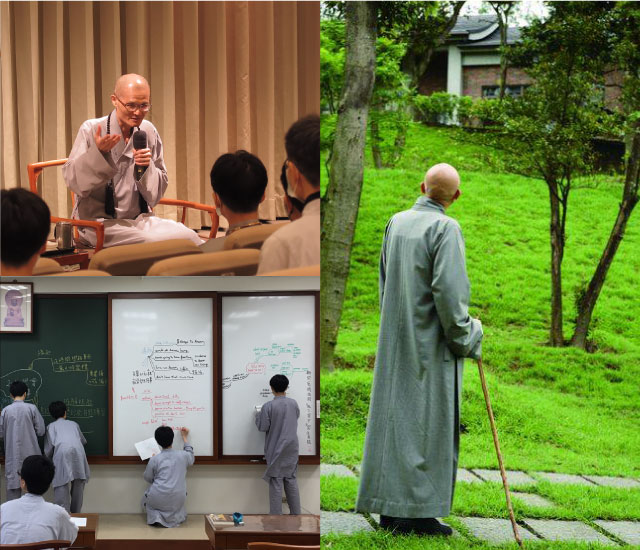

法鼓山是禪修道場,故僧大學僧每年至少有四次禪七,禪學系則有更多機會打七與護七。精進禪七能將平常攀緣浮動的心收攝,透過方法的綿密練習以增長覺性,培養穩健人格,並落實於生活中,甚至返觀自心,破除我執,使人人本具的清淨智慧,得以無礙現前。

上學期的期末禪七,是聖嚴師父指導過的止觀禪七,如樞紐般銜接初階與高階禪七,方法以有著力點的「止觀」,契入無著力點的「中觀」。止觀方法要放下過去與未來,持續在當下可著力的方法上,中觀則連現在心都不可得,除了要捨下所緣境,連捨的心也要捨。如何捨下現在呢?具體的做法卻是好好活在現在。現在心是一剎那一剎那不停流動著,若要如實活在當下,就非得捨下對前一剎那與下一剎那的攀緣心,依「捨」的作用,讓當下不被境所轉,不取捨、不執著,如此,活在現在就是放下現在,兩者互為表裡。

法鼓山也是觀音道場,觀音菩薩普門示現,何處苦難何處現身,僧大培養的學僧以弘法利生為家業,怎麼會關門避靜於禪堂呢?如同《般若經》中佛陀的回答:「菩薩身雖遠離眾生,心常不捨,靜處求定,得實智慧以度一切……種種語言,方便開導。」

原來是發心不同,禪七不是避懶偷安,而要發大悲願心,所以每一場禪七,師父都會開示菩提心,並由慚愧懺悔、感恩報恩與發願迴向來具體實踐,尤其迴向心是禪七中的成長與淨化,透過行為去分享與利益他人,如一燈點亮萬燈,燈燈相續。

閉門的禪七,竟成為提昇人品與建設淨土的最佳無盡燈法門,無怪乎,僧大學僧每次出堂,總是身心清淨法喜,發菩提心而能量滿滿,蓄勢待發地投入自利利他的悲智試煉場。

轉載於法鼓雜誌 第345期 教育文化版