▲(王子麵 繪)

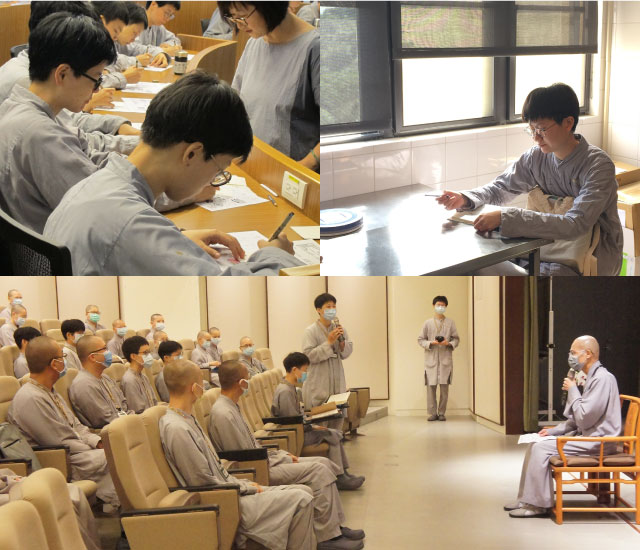

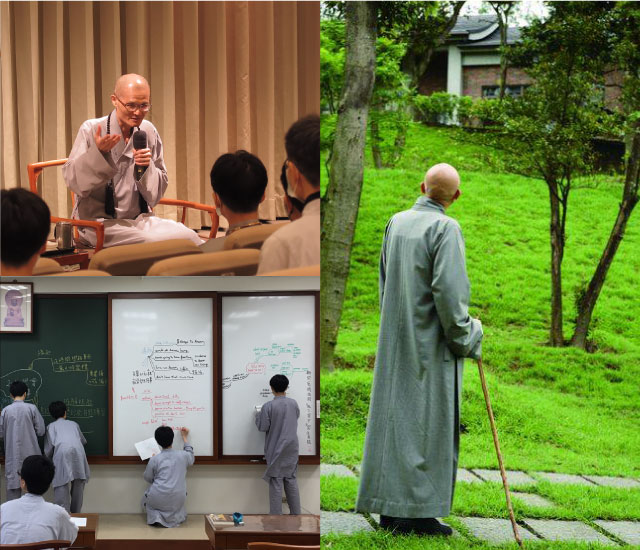

僧大的學僧每年至少要打四次禪七,禪學系學僧從二年級開始,每年再多兩次禪七,升上四年級,一年能有十次禪七。密集的修行除了更熟練方法,最重要的還是聆聽主七和尚聖嚴師父的開示,以檢視並澄清禪修的觀念與心態。師父開示深入淺出、樸實直白而不失活潑精彩,最高明的是能把祖師大德的悟境,轉化成能被修行實踐的觀念與方法,引人入勝的同時,提煉禪眾對修行的好樂。

不過禪七其中一條規矩是不能做筆記與錄音,許多參加禪七的同學反應,當下雖受用,但不能做筆記,事後往往記不得了,記不得的事情怎麼與人分享呢?其實,雖然我們無法像阿難尊者一樣,佛法一入耳根便能如瓶瀉水般一一道出,但我們可以效法國學大師任繼愈先生「竹籃提水」的求學精神。

小時候的任繼愈經常看著爺爺讀國學論著,自己也有樣學樣,搖頭晃腦朗朗書聲讀著古籍,似乎理解了一丁點兒,可是一合上書,腦中又立刻忘記了。這樣讀有什麼收穫呢?他疑惑問著爺爺,爺爺取出裝煤炭的竹籃子,要他去河裡打一籃子水回來。

試了幾次,儘管一次比一次更快速,但是籃子裡的水依然在他回來之前就漏完了。正當他氣喘噓噓準備放棄了:「用竹籃子提水,根本沒有用!」「你真的認為一點兒用處都沒有嗎?」爺爺微笑著說:「你看看這籃子。」籃子與先前相比的確有了變化,已經沒有煤灰沾在竹條上面,變得更乾淨了。

籃子提水雖然留不住,但水流過竹籃,也把灰塵與炭渣一次次地清理,讀古典書籍就跟聽開示一樣,或許只能記住隻字片語,或許有些意思不能完全理解,或許聽完馬上就忘記了,但是在閱讀或聆聽的過程中,一點一滴地在影響我們,同時也一點一滴地淨化著心靈空間,這也就是打完禪七後,通常感受到的不是學習累積了什麼,而是放下了許多負擔與執取,身心更加輕鬆自在了。

本圖文節錄自法鼓雜誌第316期