師語僧語

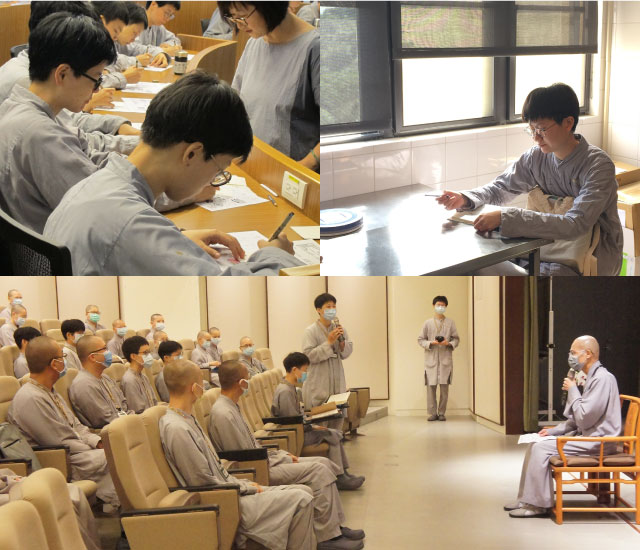

【2017】為什麼要出家?-釋果東

◎果東法師

「為什麼要出家?」即使在二千六百多年前的印度社會,當時的人也有相同疑惑,認為出家大概是迫不得已的選擇,若非病了、老了,自己無法照顧自己,也沒有親人給予照應,大概不至於出家。只是這種似是而非的聯想,在釋迦牟尼佛教團成立初期已不攻自破,佛教史上影響深遠的兩位佛陀弟子:舍利弗與目犍連尊者的出家歷程,便極具代表性。

根據記載,舍利弗與目犍連兩位尊者,同一天誕生於兩個世交的婆羅門家庭,他們是兒時玩伴、求學同窗,成長至青年時期,他們也像時下的年輕人一般,對大型表演活動深感興趣。有一次,他們參加連演三日的民俗慶典,前兩天還全然融入舞台上的表演,隨著舞台上的表演者經歷強烈的情感悲喜,但是到了第三天,兩人心底生起無以名狀的厭離感,縱使舞台上的聲色表演依舊精彩,觀賞席上的他們已變得沉默無語。活動結束後,兩人互問:「怎麼了,什麼事不開心?」

舍利弗先開口了。他說觀看這些表演,固然使人獲得感官歡樂,內心卻空虛不已。想到數十年或者百年之後,今日所有在場者皆已相繼謝世,人事全非,不免令人唏噓。應當找到一條超越生死的解脫之道,才能不負此生。

目犍連贊同地說:「對!正是這樣,我的想法與你完全相同。」

舍利弗與目犍連尊者因觀看一場表演,進而走上不一樣的人生旅程,歷程雖具戲劇性,實則有因可循。兩位尊者的心路歷程,首先是對五欲之樂起了厭離心,而對人生意義生起深刻的探索。這也讓我回想起自己出家所走過的心路歷程。

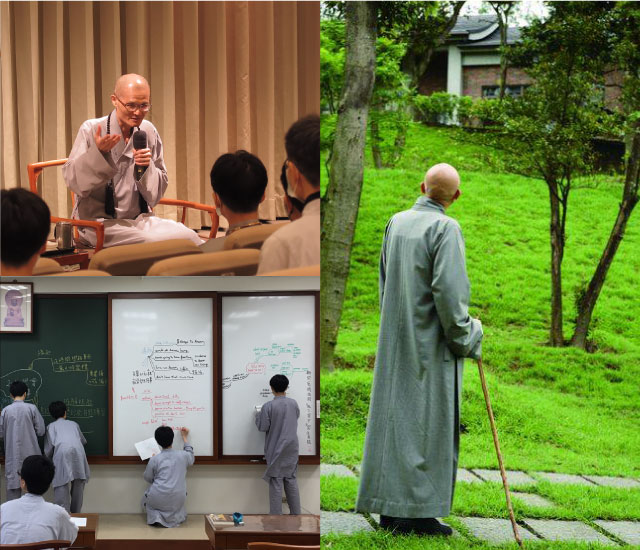

出家至今二十多年,仍常有人問起:「你為什麼要出家?」此時此刻,我的心得十分明確,可用簡短的兩句話表達:「放下世俗權勢名利,提起弘法利生願力。」

(摘錄自《福慧好當家》)