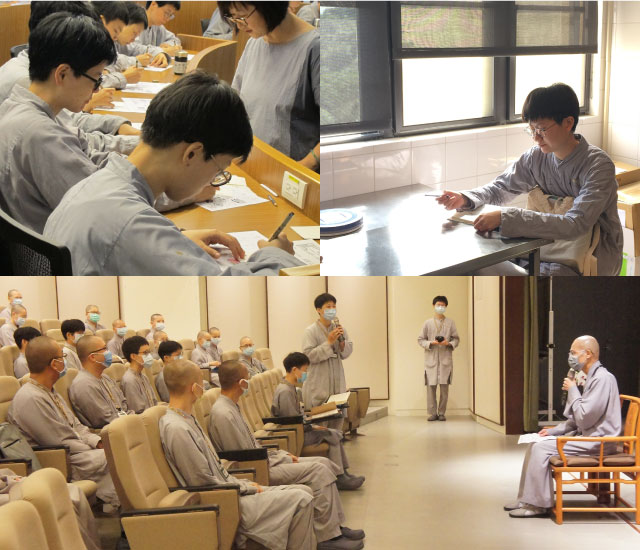

出家人的威儀如何養成?

動作與心態、修行之間有何關連?

以聖嚴法師為榜樣,並於僧伽大學任教的常澹法師,

從自己的學習與教學,

帶來真誠平實的分享。

- 釋常澹(法鼓山僧伽大學男眾部學務長)

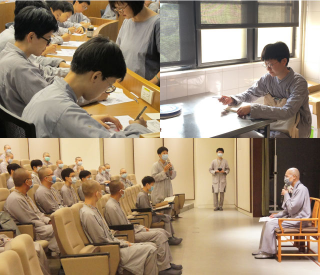

每個人出家之初,由於來自不同的背景、生活圈,也帶來各自的生活習慣和習氣,因此,便需要去檢視原本習慣的動作、儀態,並需要多一點指導和提醒。以我個人為例,剛出家時較容易受環境影響,自我覺照也不足,尤其是辦活動時,為了讓活動順利進行,情緒便容易急躁,動作也明顯變得又快又急,幸好,戒長法師總是提醒:「不要急,慢慢來……」幾次之後,我就知道應該觀照自己的動作。

我目前的兩個執事,一是僧團的副僧值,一是學校的輔導法師及學務長,都需要留意大家的動作和威儀。我的立場,是幫助大眾在修行上能夠更收心攝心,並且也發現,動作與修行確實極為相關。譬如穿袍搭衣或者穿長衫,剛出家時會邊走邊穿,或者邊走邊戴帽子、戴圍巾,後來就告訴自己:穿好再走。一方面可以穿得整齊,再者,還是在鍊心――練習耐心、練習把當下這件事情做好。

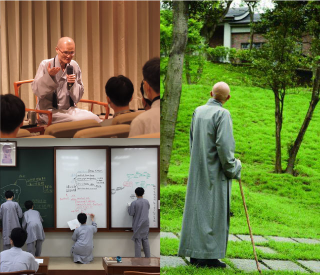

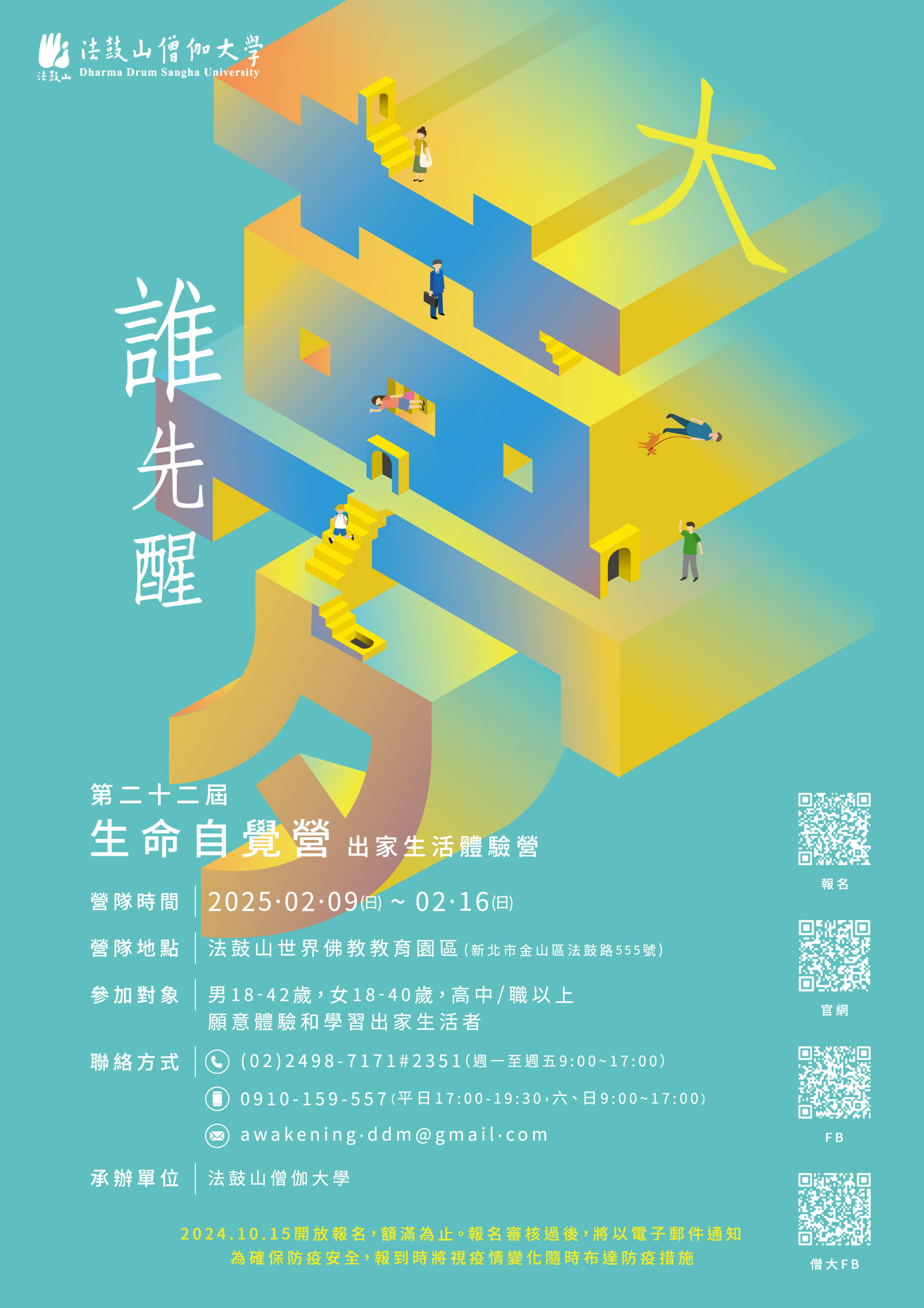

放鬆身心,體驗生命

在修行上,這個心態極為重要。我也開始覺察,為什麼我會邊走邊穿?為什麼我急著做下一個動作?其實是因為自己的心太急。心為什麼會急躁?因為我們的心一直在追逐下一個目標或者方向,亦即我們的心並沒有平等地去看待生命的每件事情――另一件事情比較重要,當下這件事情不那麼重要。譬如要去上課,我可能覺得上課很重要,但是如果我走得很急躁,就代表我覺得走路這件事並不重要。如此一來,我就會走得不耐煩、覺得走得不夠快,而且,那時候的動作是很粗的。就因為覺得要趕去的終點和目的地才重要,因此,並沒有去感受當下的生命,以及生命周遭的環境。後來,當我再回想剛出家的生活,覺得有些模糊不清,發現就是因為當時自己沒有好好地去感受那時的過程及許多細節。

這與禪修是相應的。因為注意動作,就有一個明確的所緣,就像禪修剛開始收心的過程,譬如走路,就是要把心收回自己的腳步,注意動作不能太大。再者,由於注意動作、留心腳步,所以心不會往外攀緣,漸漸便能達到攝心的效果,如此不斷去體會,便會發現,自己的心是安定的。

所以,後來走路或下樓梯時,我就會放慢腳步,把心收回來,漸漸地,便能覺察身體是否放鬆,更可以打開感官,感受當下的空氣、陽光,或是植物、動物,體會自己存在於當下這個空間的狀態。同時,感恩心也會生起,感恩我這樣的一個生命,在這樣的一個環境裡修行、學習佛法,努力奉獻。有時與其他人走在一起,若是對方走得很快,我也會開玩笑提醒:「你就不能夠好好地享受你的生命嗎?」是啊,為什麼不能夠好好體會當下的生命,體會一切在生命周遭出現的人、事、物?

提高覺照,保持正念

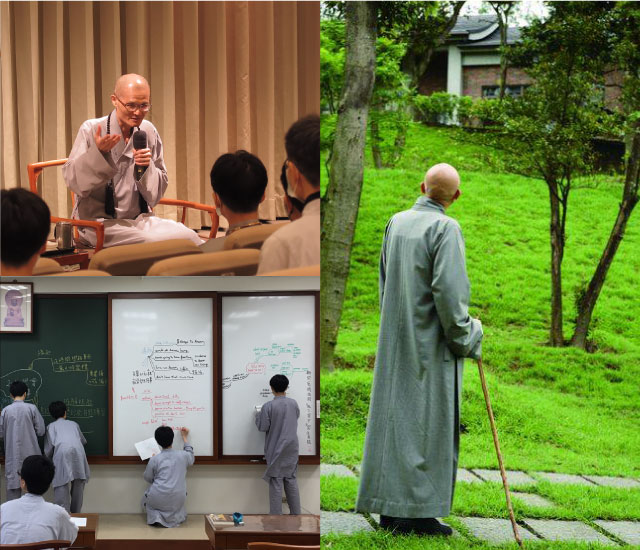

記得有次聖嚴師父為我們上課時,突然極嚴肅地說:「手不要放桌上!」讓我印象非常深刻。出家修行,應該要時常覺照自己的心,而動作會影響覺照力,師父要求大家坐挺、坐正,如此覺照力就跟著提高。此外,手攤放在桌上的動作,看起來確實較沒精神,對師長也顯得沒有禮貌、不夠恭敬,還會讓上半身駝背、不正,時間一久,心便容易散掉。除了坐姿,師父也要我們走路時挺胸抬頭,不只是儀態的保持,另一個主因,也是練習心的覺照及保持正念。

很少人在日常生活中會正襟危坐,但它對身體健康來說是有益的,尤其現代許多人經常蹺腳,或是整個人攤在椅子上,有些剛出家的學僧也是,我們看到了就會提醒。一方面,是因為這樣的動作,呈現的就是心的覺照力不夠,再者,這種姿勢對於健康也有不良的影響。有些同學剛進僧大時,有腰痠背痛、肩頸痠痛的問題,甚至有人因為長期姿勢不良,骨架出了問題,如錯位、脊椎側彎等,因此剛開始的調整其實頗為辛苦。然而,一旦他們覺照到姿勢與健康的關係,他們也會去練習並且自我要求。看著同學們調整的過程,其實很有趣,因為偶爾忘失覺察,就會回到原來的樣子,等到覺察時,又會立刻坐正。在這樣調整的過程中,覺照力也慢慢提昇了。

另一個練習威儀及覺察心念的好時機是用齋,我會從問訊、拿椅子、坐下等一一檢視,感覺當下自己的心念,如果是急躁的,就提醒自己放鬆、放慢。另外一個練習的原則,就是一次只做一個動作。譬如吃飯時練習動口不動手、動手不動口。當心是散的,就會動口又動手,只是在吃,或者根本沒把心放在吃上,只是慣性的動作,而沒有去享受每一口飯菜,所以一次只做一個動作,也是一個很好的檢視方法,覺知自己的心是否在當下。

威儀禮儀,學無止境

對出家人而言,威儀是自然而然形成,而非刻意要呈現出什麼樣子。如果有覺照力,能把心安在當下、安在所緣的方法上,看起來就會有一定的樣子,但目的並非在表現威儀或動作,而是在鍊自己的心。

威儀,除了個人的修持之外,也包含了待人接物的禮儀。雲門舞集創辦人林懷民菩薩,有次上山分享時,提到師父與他碰面之後,對他行九十度鞠躬問訊,並且一路目送他離開。這一點讓他很感動,因為從這個小動作,可以感受到師父發自內心對人的恭敬,以及沒有身段的柔軟。這是我學習的方向和目標。

有時候,會看到一些出家人威儀不那麼好,我不會去批評,反而更珍惜在僧團裡的學習環境,並且感恩師父對僧教育的堅持和重視,讓我們在這方面有所訓練,而且留下許多明確的指導,讓我們依循和學習。平心而論,威儀的養成需要時間,我自己也還在學習,因為這不是一蹴可幾的事,然而,僧團的生活,很多時間必須隨眾作息,再加上有師長提醒,也會讓我們不斷自我提醒、反覆練習,彼此增上,這是最值得珍惜及感恩的。(釋演化採訪整理)

本文節錄自人生雜誌416期 專題