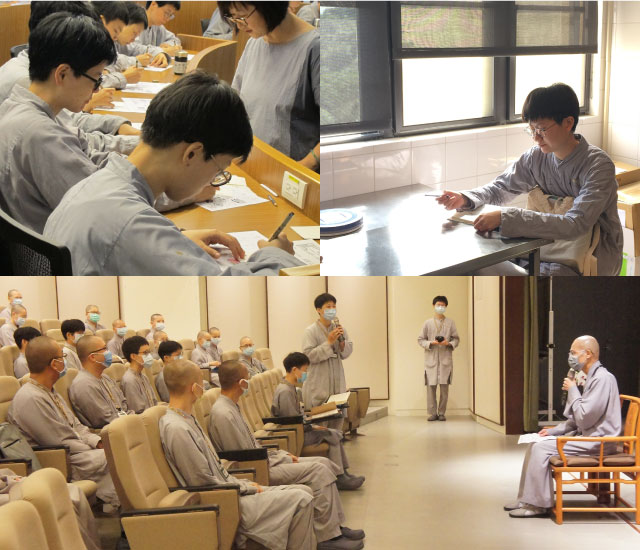

師語僧語

【2018】第三好選擇-釋常啟

◎文.圖/釋常啟

《參同契》的「門門一切境,回互不回互」看似難懂,其實是生活中可依循的禪法:所有現象的發生,皆因緣合和所成,每件事各有無法重複且獨一無二的因緣,稱為「不回互」;儘管有其獨特性,事事之間卻又互相影響,此中有彼,彼中有此的互動著,稱為「回互」。「回互不回互」如何落實於生活中呢?

史蒂芬柯維的《第三選擇》提到溝通的三個步驟,恰好可對應「回互不回互」的修習層次:首先是「看見自己」,即「不回互」的觀念,在溝通前,必須清楚自己的立場與責任,在此基礎下,才有接下來的第二步驟「看見你、了解你」,願意真誠地站在對方的角度來看,理解彼此不同,清楚這些差異彼此影響,共同形塑事件的整體面貌,此即「回互」。最後是「與你發揮綜效」,找到一種超越你的或我的方式,從衝突中找出第三選擇,發揮最大綜效,也就是「回互不回互」。

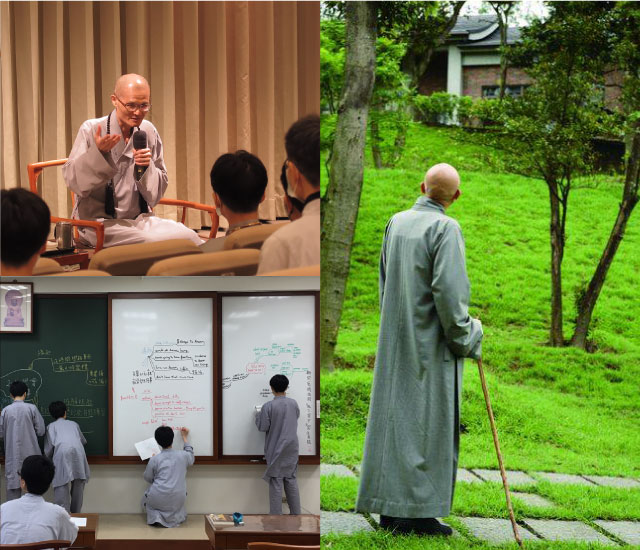

僧大校外教學曾參訪秀明自然農場,農田主人清楚自己不施肥、不除蟲的立場,但水稻被專吃稻苗的福壽螺侵擾,在仔細觀察到牠們只吃水底嫩苗的生態後,便在初種稻苗時,放很少的水,等稻苗長高長壯到福壽螺無法啃食,再加高水位,使福壽螺只能吃水底的雜草,不但讓水稻豐收,福壽螺更成為免費的除草員。

佛法能提供我們「第三選擇」,打破二元對立框架的方法,看清楚人與人之間,雖有立場不同,卻不一定衝突矛盾,在深一層體會相互融合的基礎上,創造出法住法位、和諧共榮的人間淨土。